Pengantar

Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman kepada Pemerintah Indonesia sebesar US$150 juta untuk Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP) pada 19 Juni 2019. Pinjaman yang diskemakan selama lima tahun ini akan digunakan untuk mendukung Pemerintah Indonesia untuk merehabilitasi dan merekonstruksi Sulawesi Tengah pascabencana 28 September 2018.[1] Pemerintah Indonesia kemudian menunjuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai lembaga pelaksananya.

Secara spesifik, CSRRP bertujuan untuk merekonstruksi dan memperkuat fasilitas publik dan perumahan yang lebih aman di daerah terdampak bencana. Proyek ini pun dirancang untuk meningkatkan kapasitas institusional pemerintah dan para pelaksananya agar bisa menjamin mutu praktik konstruksi yang memenuhi standar dan, bersamaan dengan itu, memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Sebelum CSRRP efektif dilaksanakan, untuk membantu proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulawesi Tengah, Pemerintah Indonesia mengajukan realokasi bujet untuk National Slum Upgrading Project (NSUP)—sebuah proyek Bank Dunia yang sedang berlangsung dan dilaksanakan Kementerian PUPR—dan sekaligus mengaktifkan klausul Contingent Emergency Response Component (CERC) yang ada di proyek tersebut.[2] Realokasi pinjaman yang disetujui Bank Dunia untuk NSUP-CERC adalah US$100 juta.

Kementerian PUPR menyebut, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum dan hunian tetap yang dibiayai NSUP-CERC sebagai Tahap 1.[3] CSRRP akan diimplementasikan di Tahap 2. Untuk Tahap 1, Kementerian PUPR merencankan akan membangun hunian tetap relokasi sekitar 1.600 unit. Rencana untuk Tahap 2, CSRRP akan membangun 7.188 unit.

Proses rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana di Sulawesi Tengah dengan dana pinjaman dari Bank Dunia itu masih berlangsung sampai sekarang. Dari dua tahapan yang direncanakan, baru Tahap 1 NSUP-CERC yang sudah dinyatakan selesai. Itu pun dengan catatan, pelaksanaan NSUP-CERC banyak meleset dari perencanaan. NSUP-CERC, yang dimaksudkan sebagai proyek untuk mendukung kegiatan prioritas seketika dan pelaksanaannya tidak boleh lebih dari 26 bulan,[4] pada kenyataannya berlangsung selama lebih dari 32 bulan!

SKP-HAM Sulteng, didukung oleh Bank Information Center (BIC), secara intensif melakukan monitoring terhadap penyediaan hunian tetap bagi warga terdampak bencana, khususnya terhadap NSUP-CERC dan CSRRP yang dibiayai dana pinjaman dari Bank Dunia itu. Proses monitoring telah dilakukan sejak Januari 2020. Sejauh ini, Tim Monioring SKP-HAM Sulteng sudah menerbitkan sejumlah catatan dan laporan. Laporan ini adalah laporan lanjutan untuk melengkapi laporan yang telah diterbitkan sebelumnya.[5]

Sampai dengan Oktober 2023, sejumlah isu yang telah kami laporkan sebelumnya ternyata masih tetap mengemuka, belum ada yang berubah secara signifikan. Dalam Temuan Kunci laporan monitoring kali ini, kami akan memberi penekanan pada tiga isu: (1) CSRRP masih berjalan lambat; (2) sebagai konsekuensi dari lambatnya penyediaan hunian tetap dan ada pengabaian terhadap warga terdampak bencana yang belum mendapatkan hunian tetap, pelanggaran hak asasi manusia telah terjadi dalam pelaksanaan proyek ini; dan (3) Bank Dunia telah gagal untuk menegakkan kebijakan dan aturannya.

* * *

Temuan Kunci

CSRRP Masih Berjalan Lambat

Tahap 2-CSRRP masih harus menyediakan sekitar 4.000 unit hunian tetap dari rencana semula yang akan membangun 7.188 unit. Secara keseluruhan, hunian tetap di Tahap 2-CSRRP akan tersebar di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala, di sekitar 26 titik lokasi (untuk hunian tetap kawasan dan hunian tetap satelit) dan di sejumlah lokasi untuk hunian tetap mandiri. Dalam perencanaan, pelaksanaan Tahap 2-CSRRP akan dibagi ke dalam enam paket kontrak.

Tahap 2-CSRRP praktis baru dilaksanakan pada 21 Juli 2022, tertunda sekitar delapan bulan dari rencana semula. Menurut Kementerian PUPR, penundaan ini dikarenakan ada sejumlah masalah dalam proses tender terbuka untuk kontrak paket pembangunan hunian tetap Tahap 2A-CSRRP. Proses tender untuk Tahap 2A-CSRRP ini membutuhkan waktu sekitar satu tahun!

Wijaya Karya (Wika) kembali terpilih sebagai kontraktor pelaksana untuk pembangunan hunian tetap Tahap 2A-CSRRP, setelah sebelumnya membangun hunian tetap di Tahap 1A-CERC. Wika akan membangun 712 unit, di antaranya, hunian tetap mandiri di Kota Palu dan hunian tetap satelit di Tompe, Kabupaten Donggala.

Empat paket kontrak pembangunan hunian tetap lainnya untuk Tahap 2-CSRRP masing-masing akan dilaksanakan Adhi Karya untuk Tahap 2B sebanyak 1.321 unit, Pembangunan Perumahan untuk Tahap 2C sebanyak 535 unit, Waskita Karya untuk Tahap 2D sebanyak 449 unit, dan Nindya Karya untuk tahan 2E sebanyak 535 unit. Untuk Tahap 2F, Kementerian PUPR belum menentukan kontraktor pelaksananya. Paket kontrak Tahap 2F rencananya akan diberikan (dengan addendum) kepada lima kontraktor yang terpilih tergantung kesiapan. Dari semua paket kontrak itu, kontraktor pelaksana untuk Tahap 2A dan Tahap 2B ditentukan lewat tender lelang terbuka. Untuk paket kontrak lainnya, kontraktor pelaksana ditentukan dengan metode request for quotation (RfQ).

Dari lima kontraktor terpilih, Wika dan Waskita sebenarnya memiliki catatan buruk. Ketika mengerjakan Tahap 1A-CERC, performa Wika jauh dari kata memuaskan. Bahkan, Wika bisa dikatakan underperform! Di Tahap 1A, Wika terlambat sekitar delapan bulan. Keterlambatan pembangunan hunian tetap pun kembali berulang di Tahap 1B-CERC, yang dipegang Waskita. Di Tahap 1B-CERC, Waskita pun terlambat sekitar delapan bulan.

Dengan catatan buruk demikian, entah mengapa Wika dan Waskita kembali (bisa) dipilih dan dipercaya untuk menjadi kontraktor pelaksana di Tahap 2-CSRRP. Ironisnya, kedua kontraktor pelaksana yang wanprestasi itu adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ternama, bukan perusahaan jasa konstruksi abal-abal yang baru memegang lisensi. Bahkan, Wika adalah salah satu produsen komponen utama rumah instan sederhana sehat (RISHA), jenis hunian tetap yang kini dibangun di Sulawesi Tengah untuk penyintas bencana.

Sebagaimana yang telah kami tulis dalam laporan sebelumnya, proyek penyediaan hunian tetap di bawah NSUP-CERC dan CSRRP seakan tidak memiliki mekanisme evaluasi. Ketika Wika lambat menyelesaikan pekerjaannya, Kementerian PUPR tidak melakukan tindakan apapun, seperti kehabisan langkah: tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan untuk memberikan sanksi, Kementerian PUPR seolah tidak berdaya untuk menghadapi kontraktornya yang jelas-jelas meleset dari target.

Sebaliknya, untuk Kementerian PUPR sendiri, tidak ada pihak atau otoritas yang secara tegas dan terbuka mau menegur, mendesak, dan meminta pertanggungjawaban Kementerian PUPR untuk keterlambatan penyelesaian pembangunan hunian tetap tersebut. Otoritas pemerintah di ketiga wilayah pelaksanaan proyek itu pun tidak ada yang berkeras mempertanyakannya. Padahal, pihak yang paling menanggung beban dan dampak dari keterlambatan itu adalah para penyintas bencana yang menjadi tanggung jawab mereka.

Ada sejumlah alasan yang lazim dikemukan oleh pihak Kementerian PUPR untuk mengelak dan menjustifikasi keterlambatan penyediaan pembangunan hunian tetap ini. Dengan merujuk pada sejumlah data dan fakta di lapangan, berbagai alasan yang dikemukakan Kementerian PUPR tersebut bisa dengan cukup mudah untuk dibantah.

Berikut lima alasan yang biasa dikemukakan Kementerian PUPR dan bantahan yang diberikan oleh Tim Monitoring SKP-HAM Sulteng.

(1) Ketersediaan lahan dan ada sengketa lahan di beberapa lokasi hunian tetap.

Bantahan

- Ketersediaan lahan memang menjadi satu kendala, tapi bukan yang utama. Kalaupun lahan sudah siap dan tersedia, pengerjaan konstruksinya tetap saja lambat. Contohnya adalah pelaksanaan Tahap 1A-CERC dan Tahap 1B-CERC. Keduanya terlambat delapan bulan.

- Ada lahan yang sudah siap tersedia, namun ternyata tidak juga kunjung dibangun, bahkan akan dibatalkan. Contohnya, lokasi lahan di Lende Ntovea III. Jika alasan lanjutan yang dikemukakan Kementerian PUPR adalah akses jalan ke lokasi hunian tetap itu tidak memadai, mengapa tidak segera ditangani dari sejak awal. Pembangunan hunian tetap di Lende Ntovea III termasuk dalam paket Tahap 2A, yang kontraknya dimulai pada Juli 2022. Ada waktu yang cukup panjang untuk mencari solusinya.

- Adanya sengketa lahan yang berkepanjangan untuk hunian tetap kawasan di lokasi Tondo II dan Talise Valangguni, misalnya, masalahnya justru berawal dari Pemerintah Daerah dan Kementerian PUPR sendiri. Terkait dengan masalah lahan ini, baik pemerintah daerah maupun Kementerian PUPR dari awal tidak menjalankan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Penyediaan Lahan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (dan semua aturan turunannya) sebagai rujukan di dalam proses penyiapan dan penyediaan lahan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Environmental and Social Management Framework (ESMF), baik ESMF NSUP-CERC maupun ESMF CSRRP.

(2) Pandemi Covid-19.

Bantahan :

- Pandemi Covid-19 memang menjadi kendala. Namun, untuk konteks pembangunan hunian tetap di Sulawesi Tengah (terutama pada saat pelaksanaan Tahap 1A dan Tahap 1B), sepanjang amatan Tim Monitoring, pandemi Covid-19 tidak terlalu berpengaruh karena mobilitas dan jumlah pekerjanya tidak terlalu banyak. Luas kawasan kerjanya pun memungkinkan para pekerja beraktivitas pada jarak yang direkomendasikan.

- Ketika soal pandemi Covid-19 ini ditanyakan kepada Kementerian PUPR (saat itu kepada BP2W dan SNVT Perumahan), mereka menyebut bahwa Kementerian PUPR siap untuk mengatasi Covid-19 dan tidak akan mempengaruhi proses pelaksanaan pembangunan hunian tetap.

- Untuk pembangunan Tahap 2-CSRRP, pandemi Covid-19 sudah tidak lagi menjadi kendala yang berarti.

(3) Masalah kinerja kontraktor pelaksana dan Kementerian PUPR bukanlah pihak yang memilih kontraktor-kontraktor pelaksana tersebut.

Bantahan :

- Kerja kontraktor memang sangat lambat, bahkan terkesan bekerja mana suka. Kalaupun kemudian Kementerian PUPR berdalih, mereka tidak punya kuasa karena pemilihan kontraktor itu dilakukan oleh pihak lain (lembaga tender), mengapa ketika kontrak tidak dilakukan dengan cara tender (untuk Tahap 2C, 2D, dan 2E, kontrak tidak menggunakan mekanisme tender, tapi dengan metode Request for Quotation (RfQ) yang pemilihannya diserahkan kepada Kementerian PUPR), Waskita—yang wanprestasi di Tahap 1B-CERC—tetap juga dipilih untuk mengerjakan Tahap 2D?

- Meskipun kerja kontraktor lambat dan underperform, Kementerian PUPR ternyata tetap memberikan addendum dan, bahkan, penambahan nilai kontrak!

(4) Kebijakan dan aturan Bank Dunia yang rumit.

Bantahan :

- Kebijakan dan aturan Bank Dunia memang terkesan rumit. Namun, bagi Kementerian PUPR, ini bukanlah kali pertama mereka mengerjakan proyek Bank Dunia.

- Ada beberapa hal yang menyangkut kebijakan dan aturan yang tidak dipenuhi Kementerian PUPR, namun pengerjaan proyek tetap bisa berlangsung. Misalnya, pembangunan hunian tetap di lokasi-lokasi yang “tidak aman”, bisa lolos dari Bank Dunia. Begitupun dengan mekanisme RfQ untuk Tahap 2C, 2D, dan 2E yang ternyata bisa disetujui Bank Dunia; meskipun, dalam perspektif Tim Monitoring SKP-HAM Sulteng, penggunaan mekanisme RfQ itu menyalahi prosedur.

(5) Langkanya bahan dan material untuk konstruksi karena lebih diutamakan untuk dikirim ke lokasi proyek Ibu Kota Nusantara (IKN, proyek pembangunan kawasan ibu kota baru Indonesia) di Kalimantan Timur.

Bantahan :

- Alasan yang dikemukakan Kementerian PUPR ini semakin menguatkan asumsi, proyek penyediaan hunian tetap ini tidak memiliki perencanaan yang komprehensif dan matang; serta tidak mengukur tingkat risiko dan bagaimana memitigasinya. Proyek IKN sudah lama direncanakan, dan sebagian besar pelaksanaannya dilakukan pula oleh Kementerian PUPR. Perusahaan-perusahaan kontraktor pelaksana hunian tetap di Sulawesi Tengah itu pun turut terlibat dalam proyek tersebut. Oleh karena itu, menjadi naif bagi Kementerian PUPR jika mereka tidak mengetahui bagaimana rencana mendapatkan bahan dan material yang dibutuhkan untuk proyek IKN; dan dalam perencanaan pembangunan hunian tetap ini Kementerian PUPR tidak memperhitungkan, sebagian bahan dan material konstruksi yang berasal dan dihasilkan Kota Palu dan sekitarnya akan didistribusikan ke lokasi proyek IKN (yang membutuhkan bahan dan material untuk konstruksi secara massif), menimbang jarak antara Kota Palu dengan lokasi proyek IKN di Kalimantan Timur itu tidaklah terlalu jauh.

Proses pembangunan hunian tetap pada Tahap 2-CSRRP ini pun ternyata kembali mengalami keterlambatan. Sampai saat ini, belum ada satu pun paket kontrak yang berhasil diselesaikan. Dari lima paket kontrak yang pelaksanaannya sedang berlangsung, empat di antaranya sudah melewati batas waktu pelaksanaan. Sebagaimana yang terjadi sebelumnya, Kementerian PUPR telah memberi “hadiah” addendum perpanjangan waktu kepada para kontraktor pelaksana itu (lihat Tabel 1). Hanya paket Tahap 2B yang masih belum melewati kontraknya; meskipun dari hasil kunjungan ke lapangan, kami meragukan paket Tahap 2B akan bisa selesai sepenuhnya pada 27 Desember 2023 sesuai dengan jadwal.

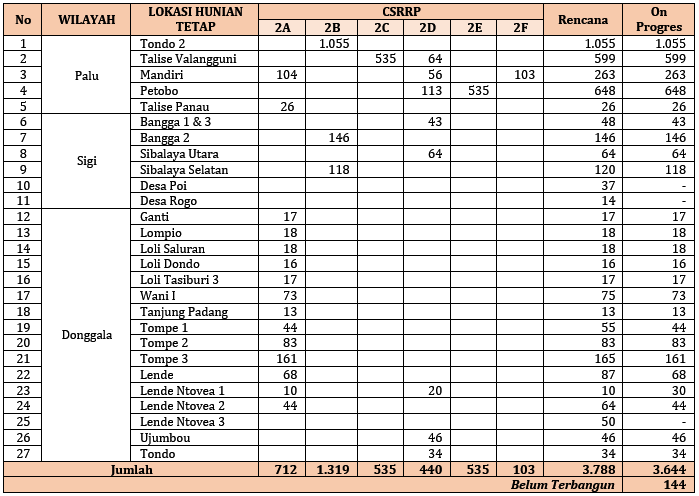

Tabel 1. Daftar kontraktor pelaksana pembangunan hunian tetap Tahap 2-CSRRP.

Dari 4.053 unit hunian tetap yang direncanakan akan dibangun Tahap 2, hanya 3.792 unit yang sementara ini sudah mendapatkan kontrak (lihat Tabel 2). Hunian tetap sebanyak 3.792 unit itu sebenarnya masih kurang dari yang dibutuhkan. Dalam catatan kami, Kota Palu, misalnya, masih kekurangan sekitar 79 unit. Sampai saat ini, belum ada kejelasan di mana hunian tetap yang masih kurang itu akan dibangun.

Tabel 2. Progres penyediaan hunian tetap Tahap 2A-CSRRP per Oktober 2023 (setelah addendum).

Terkait dengan warga yang berhak atas huntap, datanya pun sampai saat ini masih simpang siur, belum sepenuhnya tuntas. Acuan data yang kini digunakan adalah surat keputusan yang telah diterbitlan oleh para kepala daerah di masing-masing wilayah (lihat Tabel 3). Meskipun begitu, masih akan ada kemungkinan datanya berubah. Warga yang berasal dari Kelurahan Talise, Kota Palu, misalnya, sampai saat ini masih banyak yang mempertanyakan kepastian dan keberhakan dari warga yang namanya terdaftar di dalam Surat Keputusan Wali Kota Palu. Menurut mereka, ada sejumlah nama dalam daftar itu yang dianggap tidak berhak karena tidak sesuai dengan kriteria penerima hunian tetap.

Tabel 3. Kebutuhan hunian tetap untuk warga terdampak bencana di tiga wilayah proyek CSRRP per September 2023 dengan progres pelaksanaan pembangunannya yang sekarang sedang berlangsung.

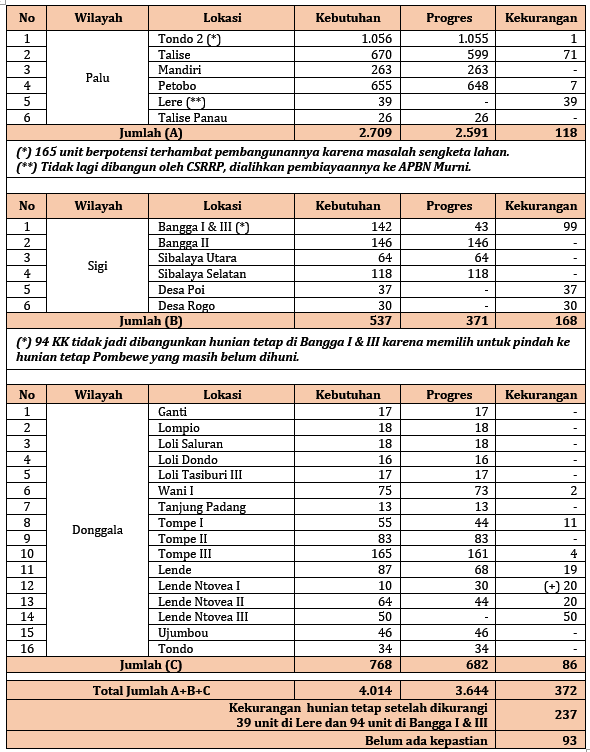

Dari 26 lokasi hunian tetap yang kini sedang dikerjakan, 23 lokasi di antaranya sedang dalam proses pembangunan. Sampai September 2023, dalam penilaian kami, progres pembangunan secara keseluruhan baru mencapai 70%. Di lokasi Tondo II, Kota Palu, masalah sengketa lahan kembali mengemuka. Ada klaim kepemilikan lahan yang diajukan masyarakat di atas lokasi yang kini sedang dibangunkan hunian tetap itu (lihat Gambar 1).

Oleh karena sengketa ini, hunian tetap sebanyak 165 unit yang sedang dibangun di atas lahan itu berpotensi terhambat proses pembangunannya. Sepanjang sengketa belum selesai, Kementerian PUPR menyatakan tidak bisa melanjutkan pembangunannya. Proses penyelesaian sengketa sampai saat ini masih sedang diupayakan oleh Pemerintah Kota Palu.

Gambar 1. Siteplan lokasi hunian tetap Tondo II. Tapak yang diberi warna merah adalah area yang kini menjadi sengketa dengan warga. Sumber: OSP-CSRRP—Kementerian PUPR.

Di beberapa lokasi lain, seperti di Tompe I, Lende Ntovea II, Wani I, dan Sibalaya Selatan, proses pembangunan hunian tetap sudah memasuki tahap akhir. Di lokasi-lokasi itu, proses pengerjaan hanya tinggal melengkapi infrastruktur dasarnya: aliran listrik, saluran air bersih, dan akses jalan di kawasan hunian tetap.

Sejauh pemantauan kami, ada tiga lokasi yang hunian tetapnya belum dibangun, yaitu hunian tetap di Desa Poi dan Desa Rogo, di Kabupaten Sigi serta hunian tetap di Lende Ntovea III yang berada di Kabupaten Donggala. Di Desa Rogo, Kementerian PUPR sedianya akan membangun 14 unit; sementara berdasarkan pemerintah desa, warga yang membutuhkan hunian tetap di sana adalah 30 kepala keluarga. Warga Desa Rogo menolak untuk dibangunkan hunian tetap jika Kementerian PUPR tetap bersikukuh untuk membangun hanya 14 unit.

Pembangunan hunian tetap di Lende Ntovea III, yang masuk dalam Tahap 2A, bahkan sempat dikabarkan akan dibatalkan. Alasannya, akses jalan ke lokasi pembangunan hunian tetap tidak memungkinkan dilalui alat berat serta untuk mengangkut bahan dan material konstruksi. Rencana pembatalan ternyata tidak diinformasikan dan dikomunikasikan, baik kepada warga yang berhak atas hunian tetap maupun kepada pemerintah desa. Kementerian PUPR baru menaruh perhatian kembali dan berjanji untuk meneruskan pembangunan hunian tetap di Lende Ntovea III setelah kami mengonfirmasi dan mempertanyakannya pada Juli 2023, yang secara kontraktual, pelaksanaan Tahap 2A itu seharusnya sudah selesai.

Pada awalnya, Kementerian PUPR berjanji akan menyelesaikan seluruh pembangunan hunian tetap pada akhir Desember 2023. Akan tetapi, dengan melihat progres pembangunan yang sampai saat ini masih terbilang lambat, penyelesaian di akhir Desember 2023 dipandang terlalu optimis. Sebagaimana yang sudah kerap dilakukan, Kementerian PUPR pun segera meralat janjinya, dan memundurkan tengat seluruh penyelesaian hunian tetap ke Juni 2024.

Keterlambatan penyelesaian hunian tetap Tahap 2-CSRRP sepertinya memang tidak akan bisa dihindari. Kementerian PUPR sendiri sudah kehabisan cara untuk bisa berkelit dari masalah ini: CSRRP sudah berada di ujung tanduk! Boleh jadi, pilihan untuk memundurkan tengat waktu penyelesaian seluruh hunian tetap sampai Juni 2024 adalah yang paling mungkin, meskipun sesungguhnya akan membuahkan sejumlah konsekuensi dan risiko. Kelompok yang paling akan menanggung konsekuensi dan risiko ini tentu saja adalah para warga terdampak bencana, terutama yang sampai saat ini masih tinggal di hunian-hunian sementara yang kondisinya sudah semakin tidak layak huni.

Bagi Kementerian PUPR sendiri, konsekuensi dan risiko yang harus ditanggung adalah mereka tidak akan bisa sepenuhnya melaksanakan mandat dan tanggung jawab yang telah dibebankan kepada CSRRP. Pinjaman dari Bank Dunia yang diskemakan selama lima tahun untuk CSRRP akan berakhir di Juni 2024 juga. Dengan begitu, bisa dipastikan akan ada tahapan proses yang tidak bisa terlaksana. Kementerian PUPR tidak akan memiliki cukup waktu untuk melakukan pendampingan pascahuni, termasuk untuk menyiapkan pengurangan risiko bencana di setiap lokasi hunian tetap dan mendukung upaya pemulihan mata pencaharian bagi para warga terdampak bencana agar mereka bisa hidup lebih baik dan layak di tempatnya yang baru.

Merujuk pada konteks itu, pertanyaan penting yang perlu diajukan kepada Pemerintah Indonesia, khususnya kepada Kementerian PUPR—dan juga kepada Bank Dunia selaku pihak yang memberi pinjaman—adalah bagaimana build back better, build back safer, and sustainable yang menjadi tujuan dari seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini akan bisa dipastikan terwujud jika masih ada beberapa tahapan yang tertinggal dan tidak dilakukan? Dengan tidak bisa dipastikannya build back better, build back safer, and sustainable, tidaklah berlebihan jika kemudian harus disebut, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulawesi Tengah yang berada di bawah NSUP-CERC dan CSRRP telah gagal pula mencapai tujuannya.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Dalam laporan sebelumnya kami telah menyebut, keterlambatan penyediaan hunian tetap di bawah NSUP-CERC dan CSRRP bagi warga terdampak bencana di Sulawesi Tengah berpotensi untuk menjadi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya pelanggaran pada pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu indikator yang bisa digunakan untuk mengukur adanya pelanggaran ini adalah pemerintah, selaku pemangku kewajiban dan tanggung jawab, telah gagal melaksanakan mandatnya untuk menyediakan dan menuntaskan pemenuhan hak atas perumahan bagi warga terdampak bencana dalam waktu 2,5 tahun. Berhitung dari sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengan No. 10 Tahun 2019 yang memandatkan hal ini, pemerintah semestinya sudah menyelesaikan seluruh pemenuhan hak atas hunian tetap bagi warga terdampak bencana selambat-lambatnya pada 12 Oktober 2021.

Pada konteks hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, pemenuhannya memang bisa dilakukan secara bertahap selaras dengan prinsip progressive realization dan non-regression. Merujuk pada prinsip tersebut, kegagalan pemerintah untuk menyediakan hunian tetap dalam jangka waktu 2,5 tahun sebagaimana yang telah dimandatkan, pemenuhannya masih memungkinkan “diganti” dengan adanya langkah-langkah konkret dan tindakan segera yang ditujukan bagi warga terdampak bencana agar mereka hidup lebih baik dan lebih layak selama menantikan penyelesaian hunian tetapnya.

Sebagaimana yang telah kami rekomendasikan dalam laporan sebelumnya, pemerintah daerah (baik provinsi maupun kota/kabupaten) sekurang-kurangnya harus mengupayakan adanya pemenuhan jaminan kelayakan hidup bagi para warga terdampak bencana yang belum mendapatkan hunian tetap, khususnya bagi mereka yang masih tinggal di hunian-hunian sementara dan yang sudah tidak memiliki lagi tempat tinggal. Tanggung jawab dan upaya serupa pun harus dilakukan oleh Kementerian PUPR sebagai konsekuensi atas kelambanan dan keterlambatan penyediaan hunian tetap yang mereka lakukan.

Dengan kata lain, pemerintah daerah bersama Kementerian PUPR harus memikul tanggung jawab bersama secara tanggung renteng untuk mengupayakan pemenuhan jaminan kelayakan hidup tersebut. Tindakan ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, sekaligus untuk membuktikan bahwa pemerintah dan Kementerian PUPR tidak melakukan pengabaian dan tetap melaksanakan kewajibannya.

Sepanjang kami melakukan monitoring, baik pemerintah daerah maupun Kementerian PUPR tidak pernah mengupayakan langkah-langkah konkret dan melakukan tindakan sistematik yang terencana dan terukur untuk memastikan warga terdampak bencana bisa hidup lebih baik dan lebih layak selama mereka menantikan hunian tetapnya. Mereka abai bahkan untuk sekadar melihat, warga terdampak bencana, terutama yang masih tinggal di hunian-hunian sementara, hidup dalam keadaan serba sulit, menempati hunian yang sudah tidak layak, serta mengalami stres dan gejala depresi. Dua orang warga terdampak bencana penghuni hunian sementara di lokasi Taman Kota, Kota Palu, bahkan telah bunuh diri.

Pemerintah daerah dan Kementerian PUPR sebenarnya memiliki kemampuan dan sumber daya yang cukup untuk melakukannya. Pemerintah daerah, misalnya, bisa mengarahkan program-program yang ada di instansinya untuk diprioritaskan agar bisa diakses oleh warga terdampak bencana. Untuk Kementerian PUPR, ada celah yang mungkin bisa diupayakan dan dipakai untuk turut memikul tanggung jawab tersebut. Pada butir 7 dokumen Environmental and Social Commitment Plan (ESCP) dinyatakan, “Dalam hal terjadinya perubahan proyek, keadaan tidak terduga, atau hasil penilaian kinerja yang mengakibatkan perubahan lebih lanjut pada risiko dan dampak pelaksanaan; Pemerintah Indonesia akan menyediakan dana tambahan jika diperlukan, untuk mengatasi risiko dan dampak dimaksud.”

Dalam perspektif kami, risiko dan dampak proyek—bahkan dampak buruk—telah terjadi dalam pelaksanaan proyek CSRRP ini. Risiko dan dampak proyek itu memang tidak menimpa pelaksanaan CSRRP secara langsung, namun sangat dirasakan oleh warga terdampak bencana yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari pelaksanaan proyek.

Dengan tidak adanya upaya-upaya tersebut, selama lima tahun pascabencana, pemerintah—termasuk Kementerian PUPR—secara regresif justru telah menempatkan warga terdampak bencana menjadi korban berlapis. Warga terdampak bencana tidak saja menjadi korban dari bencana. Mereka pun kini menjadi korban pengabaian dari pemerintah dan Kementerian PUPR yang telah gagal dan lalai dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab mereka untuk menyegerakan dan memprioritaskan pemenuhan hak warga terdampak bencana sebagaimana yang dimandatkan.

Berbagai fakta tersebut telah cukup menunjukkan bukti, pelanggaran hak asasi manusia telah terjadi dalam pelaksanaan proyek ini. Selaras dengan prinsip pemenuhan terhadap satu hak akan saling terkait dan saling bergantung kepada pemenuhan hak lainnya; dan pelanggaran terhadap satu hak akan berpotensi untuk melanggar hak-hak yang lain, pada konteks kasus lambatnya penyediaan hunian tetap yang berakibat pada belum terpenuhinya hak warga terdampak bencana, pemerintah bukan saja telah melanggar hak warga untuk mendapatkan perumahan yang layak. Lebih dari itu, pemerintah pun telah melanggar, di antaranya, hak atas penghidupan, hak atas lingkungan, hak atas kesehatan, serta hak untuk hidup di suatu tempat dengan aman, damai, dan bermartabat.

Bagaimanapun, dalam perspektif kami, pelanggaran hak asasi manusia adalah sebuah tindakan serius. Meskipun pelanggaran hak asasi manusia pada kasus ini belum memiliki konsekuensi hukum yang bisa diterapkan, namun, sekurang-kurangnya, hal ini akan menjadi catatan dan rekam jejak buruk bagi pelaksanaan proyek dan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Bank Dunia Gagal Menegakkan Aturan

Berbagai masalah dan kendala, termasuk keterlambatan proses pembangunan hunian tetap, yang mengemuka dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulawesi Tengah yang berada di bawah NSUP-CERC dan CSRRP, pada tingkatan tertentu sepertinya terkait pula dengan longgarnya pengawasan, kontrol, dan penilaian terhadap pelaksanaan proyek yang dilakukan Bank Dunia. Kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan Bank Dunia tidak dijalankan sepenuhnya. Jika dijalankan secara konsekuen, kebijakan Environmental and Social Framework (ESF) akan bisa menjaga proyek ini tetap pada jalurnya.

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam laporan sebelumnya, kebijakan ESF yang harus dipatuhi oleh Pemerintah Indonesia selaku peminjam hanya berlaku “normatif”. Pada konteks perjanjian pinjaman CSRRP antara Bank Dunia dengan Pemerintah Indonesia tidak ada klausul terkait dengan sanksi atau penalti jika Pemerintah Indonesia, sebagai negara peminjam, tidak mematuhi dan tidak melaksanakan berbagai ketentuan yang tercantum di dalam ESF. Dengan demikian, seideal apapun negara peminjam menyusun berbagai dokumen yang diwajibkan untuk memenuhi ESF, substansi yang tertuang dalam dokumen-dokumen itu pada akhirnya berpeluang untuk tidak diimplementasikan. Konsekuensi selanjutnya, ESF pun akan menjadi kehilangan semangat dan tujuannya karena tidak bisa menjamin dan memastikan proyek akan terhindar dari adanya penyimpangan, dampak buruk, dan, bahkan, pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam pelaksanaan proyek ini, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bagian sebelumnya, dampak buruk proyek dan pelanggaran hak asasi manusia telah terjadi!

Keberadaan dokumen-dokumen penting seperti ESCP dan ESMF yang wajib disusun dan dilaksanakan Pemerintah Indonesia seperti tidak pernah dihiraukan lagi oleh Bank Dunia. Dokumen-dokumen itu sepertinya hanya disusun untuk sekadar memenuhi kewajiban dan persyaratan, untuk kemudian disimpan di laci meja dan segera dilupakan. Sejauh kami mengecek berbagai data dan fakta di lapangan, Bank Dunia sepertinya tidak cukup punya kesungguhan untuk memeriksa dan memastikan Pemerintan Indonesia (c.q. Kementerian PUPR) melaksanakan semua komitmen dan janjinya.

Terkait dengan hal itu, kami ingin menyoroti tiga hal yang menurut kami Bank Dunia terlalu longgar, bahkan gagal, dalam melakukan pengawasan, kontrol, dan penilaian terhadap pelaksanaan proyek ini. Ketiga hal tersebut adalah (1) strategi dan rencana aksi GBV/SEA dan VAC yang diimplementasikan hanya di tingkat normatif; (2) ada sejumlah hunian tetap yang dibangun di tempat yang tidak aman; dan (3) disetujuinya mekanisme request for quotation (RfQ) untuk pelaksanaan paket kontrak Tahap 2C, Tahap 2D, dan 2E (termasuk juga 2F).

Implementasi Strategi dan Rencana Aksi GBV/SEA dan VAC hanya di tingkat normatif

Dalam proyek ini, isu GBV/SEA dan VAC menjadi penting mengingat tingkat risiko sosial dan lingkungan wilayah proyek dinilai tinggi. Untuk komitmen dan implementasinya, Pemerintah Indonesia telah menuangkannya ke dalam dokumen ESCP.

Di dalam ESCP itu dinyatakan, Pemerintah Indonesia akan mengembangkan dan menerapkan upaya pencegahan dan mitigasi risiko GBV dan SEA sebelum pinjaman efektif berjalan. Pada kenyataannya, sampai akhir 2020, belum ada tindakan dan langkah konkret yang dilakukan sekaitan dengan upaya pencegahan dan mitigasi risiko GBV dan SEA tersebut. Sepanjang 2019—2020, sebagaimana yang juga telah kami tulis dalam laporan sebelumnya, Kementerian PUPR hanya sekali menginisiasi pertemuan lintas sektor untuk membahas hunian tetap yang responsif gender; tidak secara khusus membahas isu GBV dan SEA. Selain pertemuan itu, tidak ada lagi tindak lanjut yang bisa dipandang serius untuk melaksanakan komitmennya.

Pertemuan yang hanya berlangsung sekali itu ternyata ditanggapi dengan luar biasa oleh Bank Dunia. Bertolak dari hasil pertemuan tersebut, Bank Dunia lantas menulis dua artikel: (1) Three years on: Four lessons learned from post-disaster recovery in Central Sulawesi, Indonesia dan (2) Protecting women and girls in post-disaster Central Sulawesi, Indonesia. Kedua artikel yang diterbitkan di situs Bank Dunia itu menyodorkan narasi yang memberi kesan, proyek ini seolah-olah telah mengimplementasikan prinsip inklusivitas dan responsif gender.

Ada pernyataan di dalam kedua artikelnya itu yang membuat kami menduga, Bank Dunia tidak benar-benar paham dengan konteks dari proyek yang sedang dibiayainya. Di dalam artikel (1), pada poin pembelajaran 3, paragraf 3, tertulis demikian: “… the original design of the housing unit for disaster-affected communities in Central Sulawesi afforded limited privacy. After capacity-building on inclusive design standards, stakeholders modified the design to include an internal partition.” Substansi dari pernyataan ini, dengan redaksional yang berbeda dan mengganti kata “stakeholders” dengan “kelompok perempuan”, kembali muncul di artikel (2).

Dari perspektif kami, pernyataan tersebut memberi indikasi, Bank Dunia tidak memahami konteks dari hunian tetap yang akan dibangun dalam proyek ini. Jenis hunian tetap yang sedari awal telah dipilih untuk dibangun di seluruh lokasi proyek adalah rumah instan sederhana sehat (RISHA). RISHA adalah jenis rumah yang sudah memiliki desain tetap, dengan sejumlah modul beton yang siap pasang, lengkap dengan partisi untuk memisahkan kamar dengan ruang lainnya. Selama proses pembangunan, RISHA tidak bisa dimodifikasi mana suka oleh warga, bahkan untuk sekadar ingin memindahkan posisi jendela.

Dengan kata lain, pernyataan yang tertulis di kedua artikel itu hanya sebentuk klaim untuk sekadar menunjukkan, proyek ini seolah-olah telah mengakomodir kelompok perempuan, sudah melibatkan mereka dari sejak tahap awal, dan memberi peluang kepada mereka untuk turut berkontribusi pada pelaksanaan proyek. Secara jujur ingin kami katakan, cara seperti ini justru telah mendegradasi kelompok perempuan: mereka yang sudah dengan sungguh-sungguh ingin berkontribusi, namun kontribusinya itu kemudian hanya dijadikan sebagai klaim semata. Bagaimanapun, usulan “memodifikasi desain hunian tetap untuk memasukkan partisi internal”, secara faktual, tidak akan pernah bisa diusulkan kepada pelaksana proyek mengingat RISHA adalah jenis rumah yang sudah memiliki desain tetap.

Berbagai klaim lainnya yang terkait dengan pelaksanaan strategi dan rencana GBV/SEA dan VAC muncul pula dalam dokumen Good Practice Note: Gender-Based Violence (GBV) Mitigation in Post-Disaster Contexts – Lessons Learned from Central Sulawesi yang diliris oleh Bank Dunia pada 2022. Sebagai pihak yang selama empat tahun memantau pelaksanaan proyek ini, kami menilai dokumen yang diliris oleh Bank Dunia itu jauh dari kenyataan yang sesungguhnya. Salah satu yang ingin kami contohkan adalah yang terkait dengan pelatihan risiko GBV/SEA dan VAC yang diberikan kepada para kontraktor pelaksana dan pekerja proyek.

Penyelenggaran pelatihan terkait risiko GBV/SEA dan VAC untuk para kontraktor dan pekerja proyek, serta pertemuan-pertemuan koordinasi dengan berbagai pihak, akan kami anggap, hal itu telah dilakukan.[6] Pertanyaannya, apakah Bank Dunia memeriksa dan memastikan, hasil dari pelatihan-pelatihan itu memiliki keberkelanjutan?

Sepanjang melakukan proses monitoring, kami senantiasa menggali dan mengecek apakah para kontraktor pelaksana dan pekerja proyek telah memiliki kesadaran—atau setidaknya telah terpapar informasi—terkait dengan risiko GBV/SEA dan VAC dalam pelaksanaan proyek sebagaimana yang diklaim dalam dokumen itu. Hasilnya, sebagian besar—jika tidak bisa dikatan hampir semua—para pekerja mengaku, mereka bahkan belum pernah mendapatkan informasi terkait dengan risiko GBV/SEA dan VAC. Kalaupun ada pekerja yang telah terpapar informasi, mereka mendapatkannya hanya secara sekilas dari mandor (pengawas lapangan) pada saat mereka diberi arahan singkat sebelum mulai bekerja, bersamaan dengan informasi tentang keamanan dan keselamatan kerja.

Pengalaman kami di lapangan itu cukup bisa menunjukkan bahwa pelatihan-pelatihan yang diberikan tidaklah bisa menjangkau semua lokasi proyek dan, terutama, para pekerjanya. Sejumlah pelatihan yang dilakukan sepertinya hanya selesai di tingkat pelatihan. Tidak cukup bisa dipastikan bagaimana tindak lanjutnya. Ini terjadi karena tidak ada sistem di tingkatan proyek yang dirancang secara khusus untuk hal itu. Ketiadaan sistem ini membuat upaya pencegahan dan mitigasi risiko GBV/SEA dan VAC menjadi sulit untuk diukur dan dipastikan pelaksanaannya. Kesulitan yang dihadapi bukan saja untuk mengisi kesenjangan informasi dan pemahaman terkait isu GBV/SEA dan VAC di tingkatan para pekerja (untuk para pekerja baru, misalnya) yang sangat mungkin terjadi karena tingkat pergantian pekerja di proyek ini sangat tinggi; namun, juga untuk melakukan penjangkauan dan pemantauan di semua lokasi proyek NSUP-CERC dan CSRRP yang tersebar di sekitar 30 lokasi dan lintas kota/kabupaten.

Mekanisme pelaporan kasus yang diajukan dalam dokumen itu pun adalah mekanisme umum yang memang sudah terbangun dan terintegrasi, yang sebelumnya telah disusun hasil kerja sama berbagai organisasi masyarakat sipil dan pemerintah daerah ketika mereka melakukan intervensi program gender di Sulawesi Tengah pascabencana. Hal penting yang justru tidak muncul dalam mekanisme itu adalah bagaimana tanggung jawab dari pelaksana proyek jika ada kasus GBV/SEA dan VAC yang terjadi di sekitar lokasi proyek. Untuk menunjukkan bahwa pelaksana proyek bersungguh-sungguh menjalankan komitmennya, semestinya ada pula mekanisme dan penangangan di tingkatan proyek yang dibangun secara khusus. Bahkan, jika memungkinkan, mekanisme itu sampai dengan mengatur sanksi dan penalti bagi para pelaku, serta kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi para korban.

Kalaupun sampai saat ini belum ada kasus GBV/SEA dan VAC yang dilaporkan sekaitan dengan pelaksanaan proyek, dalam pandangan kami, itu bukanlah karena hasil dari pelatihan dan informasi yang diberikan kepada para pekerja sebagaimana pernyataan yang dikutip dalam dokumen itu. Tidak adanya kasus yang dilaporkan belum bisa menjadi ukuran proyek ini telah menjalankan upaya pencegahan dan mitigasi risiko secara efektif.

Sebagaimana yang sudah menjadi fenomena umum, kasus-kasus GBV/SEA dan VAC yang dilaporkan hanya mewakili sebagian kecil dari kasus yang sesungguhnya terjadi. Belajar dari penanganan semasa tanggap darurat dan transisi darurat, munculnya berbagai laporan yang terkait dengan kasus GBV/SEA, VAC, dan pernikahan anak di dalam konteks pascabencana adalah karena ada berbagai lembaga yang bekerja (baik organisasi mayarakat sipil maupun pemerintah) dan secara aktif melakukan penjangkauan, pendampingan, serta pemantauan. Pada konteks proyek ini, oleh karena tidak ada sistem yang dibangun, sekurang-kurangnya untuk mekanisme penjangkauan dan pemantauan, maka sulit untuk bisa dipastikan apakah upaya pencegahan dan mitigasi risiko GBV/SEA dan VAC ini telah berjalan efektif atau tidak.

Dengan tanggapan yang ditunjukkannya, Bank Dunia tampaknya telah merasa puas, bahkan cenderung taken for granted, dengan berbagai capaian dari pelaksanaan strategi dan rencana aksi GBV/SEA dan VAC yang telah dilaporkan oleh Kementerian PUPR. Bagi Bank Dunia, hal yang dilebihpentingkan sepertinya hanyalah pelaksanaan kegiatan. Bank Dunia tidak merasa perlu untuk memeriksa dan memastikan—selaras dengan kebijakan yang diagendakan ESF—apakah pelaksanaannya akan bisa berkelanjutan (sustainable), bisa dipertanggungjawabkan (accountable), dan hasilnya bisa memberi dampak yang baik bagi masyarakat (build back better), baik bagi penerima manfaat maupun masyarakat yang berada di sekitar proyek.

Pembangunan hunian tetap di zona rawan bencana

Bank Dunia memberi penekanan agar seluruh perencanaan dan pelaksanaan proyek yang dibiayainya telah dipastikan berbasis mitigasi bencana yang bertujuan untuk membangun kembali lebih baik (build back better), lebih aman (build back safer), dan berkelanjutan (sustainable). Untuk mematuhi hal ini, selain status hukum lahan telah bebas dari semua halangan (clean and clear), Kementerian PUPR pun harus bisa memastikan lokasi-lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan hunian tetap tidak berada di lokasi rawan bencana.

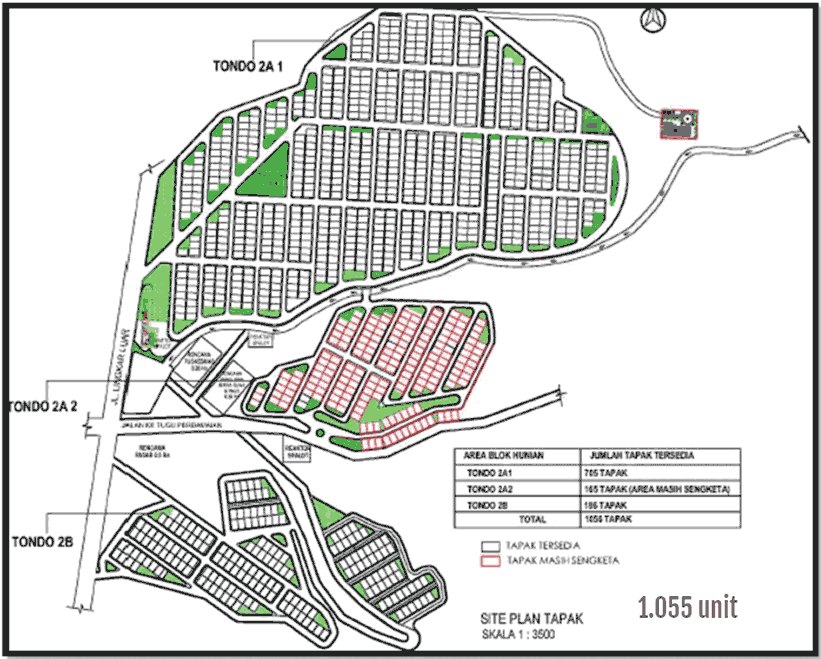

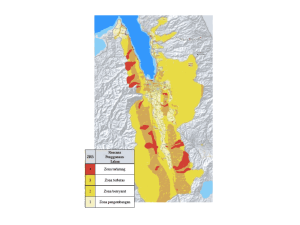

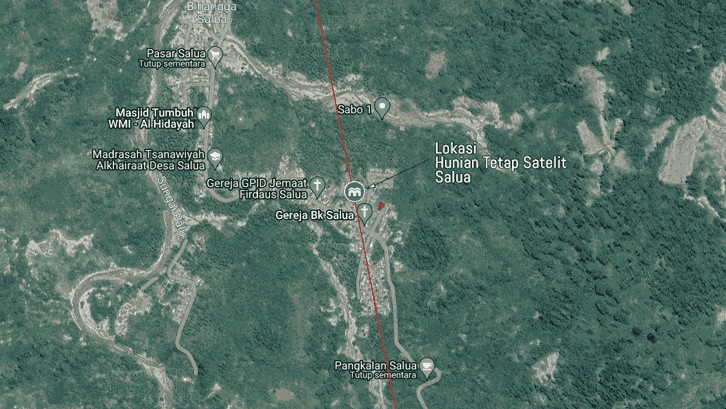

Dari 30 lokasi pembangunan hunian tetap NSUP-CERC dan CSRRP yang tersebar di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala, ada lima lokasi hunian tetap yang dibangun di lokasi rawan bencana: empat lokasi di Kabupaten Donggala, yaitu di Loli Tasiburi I (27 unit), Loli Tasiburi II (49 unit), Loli Dondo (53 unit), dan Loli Saluran (18 unit) (lihat Gambar 2) dan satu lokasi di Kabupaten Sigi, yaitu di Salua (63 unit).

Empat lokasi di Kabupaten Donggala berada di zona terbatas (zona 3), berdasarkan peta zona rawan bencana (ZRB) yang telah ditetapkan pemerintah (lihat Gambar 3); sedangkan lokasi hunian tetap di Salua dibangun tepat di atas jalur sesar Palu-Koro yang petanya dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam InaRISK, portal berbasis internet untuk mengidentifikasi risiko bencana di Indonesia (lihat Gambar 4).

Gambar 2. Empat lokasi hunian tetap di Kabupaten Donggala yang dibangun di lokasi rawan bencana. Area yang berwarna jingga adalah zona terbatas (zona 3), sedangkan area yang berwarna merah adalah zona terlarang (zona 4). Garis berwana merah menunjukkan jalur sesar Palu-Koro.

Gambar 3. Peta ZRB untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Zonasi dibagi menjadi empat, yaitu zona 1, zona pengembangan; zona 2, zona bersyarat; zona 3, zona terbatas; dan zona 4, zona terlarang.

Gambar 4. Lokasi hunian tetap satelit Salua, di Kabupaten Sigi, tepat berada di garis merah yang menunjukkan jalur sesar Palu-Koro.

Lolosnya lima lokasi pembangunan hunian tetap yang berada di area rawan bencana itu tentu saja membuahkan pertanyaan besar. Untuk proses pengadaan lahan dan penentuan lokasi pembangunan hunian tetap, Bank Dunia mensyaratkan ada dokumen Land Acquisition Plan (LAP). Dokumen LAP disusun untuk menjadi panduan dalam mengurangi risiko dan dampak negatif yang mungkin akan timbul, baik yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi karena adanya pembebasan lahan (atau pembatasan penggunaan lahan) maupun yang berhubungan dengan potensi, ancaman, dan risiko bencana. Substansi yang termuat di dalam dokumen LAP ini seterusnya akan menjadi pertimbangan Bank Dunia untuk memberikan persetujuan no objection letter (NOL).

Jika membaca dokumen LAP untuk lokasi Loli Tasiburi, misalnya, di dalam dokumen itu jelas dipaparkan, berdasarkan peta ZRB yang telah ditetapkan, lokasi lahan di Loli Tasiburi berada di Zona 3. Dokumen itu pun merujuk pada peta zona rawan bencana yang termuat dalam draft revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Donggala untuk tahun 2020-2040. Secara jelas disebutkan, lokasi hunian tetap di lokasi Loli Tasiburi merupakan zona rawan bencana banjir tinggi, zona rawan gerakan tanah sedang, zona rawan liquefaksi sedang, dan zona rawan tsunami sedang. Narasi yang diberikan untuk menjustifikasi kerawanan bencana itu, warga dan pemerintah daerah telah bersepakat melakukan sosialisasi dan edukasi secara terus-menerus untuk memperkuat mitigasi bencana di wilayah permukiman mereka.

Meskipun jelas disebutkan lokasi di Loli Tasiburi berada di area rawan bencana, Bank Dunia masih meloloskan dan memberikan persejutuan NOL-nya. Jika kembali kepada kebijakan dan aturan, menimbang salah satu tujuan dari proyek ini adalah untuk merelokasi warga ke wilayah yang lebih aman, semestinya Bank Dunia tidak bisa mengizinkan penggunaan lahan yang berada di lokasi yang rawan bencana seperti itu untuk proyek yang dibiayainya.

Pada kasus lain, Bank Dunia ternyata menerapkan standar yang berbeda. Bank Dunia tidak memberikan persetujuan NOL-nya untuk pembangunan hunian tetap satelit di lokasi Lere, Kota Palu. Alasan penolakannya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kementerian PUPR, lokasi Lere berada di area rawan bencana.

Gambar 5. Lokasi hunian tetap satelit Lere, Kota Palu.

Jika dibandingkan, tidak ada perbedaan antara lokasi di Lere dengan lokasi di Loli Tasiburi. Keduanya berada di zona 3, zona bersyarat (lihat Gambar 5). Lokasi hunian tetap di Lere bahkan bisa dipandang sudah jauh lebih aman karena ada dinding tanggul penahan tsunami yang telah dibangun di sepanjang pesisir pantainya.[7] Untuk lokasi Lere, Bank Dunia bergeming untuk tetap tidak memberikan persetujuannya.[8]

Bertolak dari kasus ini, jelas terlihat bahwa Bank Dunia bukan saja telah menerapkan standar dan penilaian yang berbeda dalam menyikapi kasus dan isu yang sama dalam pelaksanaan proyek ini. Lebih dari itu, Bank Dunia pun sesungguhnya sudah menerapkan kebijakan dan aturannya secara inkonsisten.

Persetujuan Bank Dunia untuk metode Request for Quotation (RfQ)

Kebijakan dan aturan yang diterapkan secara inkonsisten, patut diduga, terjadi juga pada soal disetujuinya metode RfQ oleh Bank Dunia untuk paket kontrak Tahap 2C, Tahap 2D, dan Tahap 2E (kemungkinan besar juga, Tahap 2F). Pada dua paket sebelumnya, Tahap 2A dan Tahap 2B, metode yang digunakan untuk memilih kontraktor pelaksana adalah dengan tender terbuka.

Kami sendiri tidak mengetahui secara pasti, dari pihak mana di antara Kementerian PUPR dan Bank Dunia yang telah mengusulkan metode RfQ ini untuk digunakan. Hal yang pasti, metode RfQ digunakan pada saat Kementerian PUPR masih harus mengejar jadwal proyek yang sudah terlambat; sementara masih ada sekitar 2.000 unit hunian tetap di empat tahap pelaksanaan yang harus dibangun, belum ada kontraktor pelaksananya, dan masa waktu pinjaman CSRRP hanya tersisa kurang dari dua tahun.

Boleh jadi, pilihan metode RfQ untuk menyiapkan kontraktor pelaksana Tahap 2C, 2D, dan 2E adalah “pilihan panik” karena CSRRP sudah berada di ujung tanduk! Kementerian PUPR dan Bank Dunia tentu harus mengambil langkah segera untuk “menyelamatkan” proyek agar tidak semakin terlambat dan meleset jauh dari jadwal. Metode RfQ—yang prosesnya lebih efesien, meskipun pada konteks ini berpotensi untuk mem-by pass-sejumlah aturan—seterusnya disepakati untuk digunakan.

Kementerian PUPR sendiri tidak mengenal metode RfQ dalam prosedur procurementnya. Bank Dunia memilikinya. Dalam aturan procurement Bank Dunia, metode RfQ bisa dipakai untuk jenis pengadaan barang siap pakai atau jasa nonkonsultasi dalam jumlah terbatas, komoditas dengan spesifikasi standar, atau pekerjaan sipil sederhana yang bernilai kecil.[9] Threshold RfQ yang ditetapkan Bank Dunia untuk Indonesia adalah US$200 ribu (sekitar Rp3 milyar).[10]

Mengacu pada aturan itu, penggunaan metode RfQ untuk paket kontrak Tahap 2C, 2D, dan 2E menjadi tidak memungkinkan. Nilai kontrak untuk masing-masing paket di ketiga tahapan itu lebih dari threshold yang telah ditetapkan (lihat Tabel 3).

Tabel 3. Nilai kontrak pembangunan hunian tetap CSRRP Tahap 2C, 2D, dan 2E.

Berkali-kali kami meminta konfirmasi terkait hal ini. Namun, sampai laporan ini ditulis, baik Kementerian PUPR maupun Bank Dunia tidak ada yang berkenan memberi penjelasan yang bernas. Kementerian PUPR hanya menjelaskan, metode RfQ ini telah disetujui penggunaanya oleh Bank Dunia. Bank Dunia sendiri tidak pernah memberikan tanggapan. Dokumen yang kami minta sekaitan dengan dasar kebijakan menaikkan threshold RfQ tidak pernah diberikan. Penjelasan satu-satunya yang kami dapatkan adalah dari dokumen Project Operation Manual (POM) CSRRP edisi Agustus 2023.[11]

Dalam dokumen POM itu tercantum, Bank Dunia telah menaikkan threshold RfQ untuk proyek ini menjadi US$5 juta (setara Rp75 milyar) berdasarkan surat dari Bank Dunia Ref. No: CSRRP-51/WB/Oct/2022, pada 28 Oktober 2022. Bank Dunia beralasan, threshold dinaikkan karena CSRRP adalah proyek darurat pascabencana!

Alasan yang diberikan Bank Dunia itu terkesan janggal! Sebagaimana nama proyeknya, Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project, CSRRP bukanlah proyek di masa tanggap darurat bencana, namun proyek rehabilitasi dan rekonstruksi. Proyek yang bisa dikategorikan sebagai proyek tanggap darurat bencana adalah NSUP-CERC! Jika memang CSRRP dipandang sebagai proyek darurat bencana, mengapa metode RfQ tidak diberlakukan dari sejak awal?

Sampai saat ini, Bank Dunia tidak pernah menanggapi ketika kami meminta penjelasan lebih lanjut terkait dengan alasan mereka menaikkan threshold tersebut. Dalam pandangan kami, sebenarnya tidak ada soal kalaupun Bank Dunia mau menaikkan threshold sampai berapa pun limitnya. Hal yang ingin kami pastikan adalah justifikasi untuk menaikkan threshold tersebut: apakah Bank Dunia memiliki kebijakan untuk menaikkan threshold? Kalau ada, pada situasi dan kondisi apa threshold bisa dinaikkan? Bagi kami, pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting untuk dijawab karena akan terkait dengan akuntabilitas dan transparansi. Kebijakan ESF Bank Dunia sendiri yang mengagendakan pentingnya akuntabilitas dan transparansi itu.

Dengan tidak ditanggapinya pertanyaan-pertanyaan itu, kami menjadi semakin kuat menduga, mengubah aturan itu adalah “pilihan panik” untuk menyelamatkan proyek. Bank Dunia tidak memiliki kebijakan yang mendasari tindakan untuk menaikkan threshold tersebut. Jika benar demikian, semoga saja kami keliru, ini akan menjadi preseden buruk karena setiap kebijakan dan aturan akan bisa diubah setiap saat, mana suka, dan disesuaikan dengan kebutuhan. Tentu saja, kondisi demikian akan sangat rentan dengan penyalahgunaan wewenang dan membuka peluang bagi terjadinya korupsi. Bagi Bank Dunia sendiri, hal ini akan menjadi bertentangan dengan komitmen antikorupsi yang gencar mereka kampanyekan.

Berbagai temuan dalam proses monitoring kali ini kiranya semakin memperkuat penjelasan yang telah kami tuliskan dalam laporan sebelumnya. Bertolak dari temuan-temuan itu, kami berkesimpulan, Bank Dunia tidak memandang serius dan sungguh-sungguh untuk memastikan proyek ini bisa terlaksana dengan baik, yang tunduk dan patuh pada berbagai kebijakan dan aturan. Bank Dunia bukan saja hanya “normatif” dalam menerapan kebijakan ESF. Pada konteks pelaksanaan proyek ini, Bank Dunia pun telah gagal untuk menegakkan kebijakan dan aturannya sendiri!

* * *

Rekomendasi

Umum

- Mematuhi semua kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan. Untuk memastikan hasl itu, cek dan recek di setiap tahapan proses pelaksanaan harus senantiasa dilakukan. Segala bentuk ketidakpatuhan harus segera dikoreksi, dievaluasi, dan dilaporkan. Hal ini tidak saja berlaku untuk Kementerian PUPR sebagai pelaksana proyek, namun ditujukan juga bagi Bank Dunia selaku lembaga keuangan yang memberi pinjaman. Hasil evaluasi harus dibuka kepada publik sebagai bagian dari akuntabilitas.

- Memperbaiki kinerja agar lebih efektif dan efesien, serta senantiasa melakukan kaji ulang dan evaluasi. Pembangunan hunian tetap harus bisa memberi jaminan kepastian kapan proses pembangunan hunian tetap akan selesai dilaksanakan agar warga terdampak bencana yang berhak atas hunian tetap mendapatkan kepastian juga kapan mereka akan mendapatkan dan menempati hunian tetapnya.

- Memastikan seluruh perencanaan dan pelaksanaan proyek telah berbasis mitigasi bencana yang bertujuan untuk membangun kembali lebih baik (build back better), lebih aman (build back safer), dan berkelanjutan (sustainable). Perencanaan dan pelaksanaan proyek yang ceroboh dan abai untuk mempertimbangkan adanya potensi bencana dan mitigasinya sama sekali tidak bisa diterima. Hal demikian hanya akan menghadapkan warga terdampak bencana penerima hunian tetap kepada kesulitan dan, bahkan, bencana lain di masa mendatang.

- Memastikan semua dokumen proyek yang dibutuhkan bisa diakses oleh publik dengan mudah sebagai bagian dari akuntabitas dan keterbukaan informasi, termasuk untuk segera menginformasikan, mensosialisasikan, dan mengonsultasikannya kepada publik agar bisa dipahami dan dijadikan sebagai rujukan bersama.

- Perhatian terhadap kelompok rentan yang memiliki kebutuhan khusus dan berbagai isu di seputarnya harus diutamakan dan direncanakan sebaik-baiknya, termasuk segera mengintegrasikan konsep akses universal dan desain inklusif. Perencanaannya tidak hanya didasarkan pada kebutuhan saat ini, namun harus memperhitungkan kebutuhan untuk masa mendatang.

- Kelompok perempuan dan anak, yang memiliki potensi dan risiko tinggi mengalami GBV/SEA dan VAC, harus dipastikan terhindar dan aman dari dampak buruk proyek. Oleh karena itu, perlu untuk segera mengimplementasikan strategi dan rencana aksi untuk mitigasi dan penanganan GBV/SEA dan VAC.

- Pencegahan dan mitigasi risiko GBV/SEA dan VAC harus dilakukan secara proaktif dengan melakukan penjangkauan, pendampingan, dan pemantauan di wilayah-wilayah proyek secara terus-menerus dan berkesinambungan. Kerja sama dengan berbagai lembaga yang relevan, baik lembaga pemerintah maupun CSO, dan individu-individu yang memiliki kompetensi dan keahlian menjadi mutlak diperlukan. Ketersediaan mekanisme rujukan dan layanan yang mudah dijangkau dan memadai, serta memiliki kesiapan dan kemampuan untuk menangani mereka yang mengalami GBV/SEA dan VAC secara tepat dan komprehensif, harus diprioritaskan.

- Melengkapi mekanisme umpan balik dan pengaduan/keluhan (FGRM) yang sudah ada saat ini. FGRM harus terinformasikan dengan baik kepada, serta bisa diakses dengan mudah oleh, semua masyarakat, terutama kepada dan oleh WTB dan WTP. Setiap umpan balik dan laporan pengaduan/keluhan harus dipastikan segera mendapatkan tanggapan dan penanganan secara layak dan efektif, serta bisa memberikan kejelasan dan kepastian penyelesaiannya.

- Khusus FGRM untuk GBV/SEA dan VAC, selain harus ditangani dengan segera dan dibuat terpisah dari FGRM lainnya, protokol pengaduan dan penanganannya perlu dikaji ulang dengan memetakan kembali pihak-pihak yang akan terlibat dalam penanganan serta mengintegrasikannya dengan lembaga rujukan dan layanan yang tersedia. Oleh karena itu, perlu pula untuk menyediakan sumber daya, individu atau tim, yang secara khusus menangani hal ini.

Khusus

- Pemerintah daerah dan Kementerian PUPR harus segera menunaikan kewajibannya, yaitu memikul tanggung jawab bersama secara tanggung renteng untuk memastikan para WTB yang berhak atas hunian tetap, baik yang kini masih tinggal di huntara-huntara maupun yang sudah tidak memiliki tempat tinggal, mendapatkan pemenuhan jaminan kelayakan hidup, sekurang-kurangnya agar para WTB itu bisa hidup secara lebih layak dan tidak terlantar.

- Pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Kementerian PUPR segera mempublikasikan daftar warga penerima hunian tetap agar bisa diketahui oleh masyarakat. Mekanisme laporan dan pengaduan (FGRM) serta penyelesaian masalah yang terkait dengan daftar warga itu harus dibuat secara khusus; dan penyelesaiannya harus terukur dan menjamin adanya kejelasan, kepastian, dan keadilan.

- Bank Dunia harus segera mengambil tindakan akurat dan langkah-langkah konkret untuk memitigasi dan mengatasi kemunculan berbagai potensi dampak buruk yang diakibatkan oleh proyek yang mereka biayai.

* * *

Ucapan Terima Kasih

Laporan ini diteliti dan ditulis oleh Moh. Syafari Firdaus, peneliti dan Ketua Tim Monitoring SKP-HAM Sulawesi Tengah untuk Hunian Tetap NSUP- CERC dan CSRRP di Sulawesi Tengah. Berbagai data dan informasi lapangan yang tersaji di laporan ini dikumpulkan oleh Nurlaela Lamasitudju, Ahmad Fauzi, Lia Fauziah, dan Tomzil Prafdal Lagole.

SKP-HAM Sulawesi Tengah dan Tim Monitoring mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik individu maupun organisasi, yang telah turut terlibat dalam proses monitoring dan penyusunan laporan ini. Secara khusus, SKP-HAM Sulteng ingin mengucapkan terima kasih kepada warga terdampak bencana, warga terdampak proyek, dan pemerintah desa serta kelurahan yang telah berbagi informasi dan menyampaikan berbagai laporan sekaitan dengan proses penyediaan hunian tetap di wilayahnya masing-masing. SKP-HAM Sulteng pun berterima kasih kepada para jurnalis, fotografer, editor, dan media yang telah meliput dan memuat berbagai pemberitaan mengenai proyek pelaksanaan penyediaan hunian tetap untuk warga terdampak bencana di Sulawesi Tengah. Tim Monitoring mendapatkan banyak pengayaan dari hasil liputan dan pemuatan berita-berita itu.

SKP-HAM Sulteng dan Tim Monitoring pun menyampaikan penghargaan kepada Bank Dunia, Kementerian PUPR (berserta segenap timnya yang berada di bawah NSUP-CERC dan CSRRP), dan pemerintah daerah yang telah memberi tanggapan positif terhadap proses monitoring yang kami lakukan. Kami sangat menghargai keterbukaan, perhatian, dan kerja sama yang telah ditunjukkan oleh berbagai pihak selama berlangsungnya proses monitoring ini.

Terakhir, SKP-HAM Sulteng mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik individu maupun lembaga, yang—dari masa tanggap darurat bencana sampai proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana—telah mendedikasikan diri dan lembaganya untuk membantu proses penanganan bencana 28 September 2018 di Sulawesi Tengah. Masyakarat tanah Kaili ini percaya, “belo raelo belo rakava, belo raporia belo rakava”, jika kebaikan yang dicari, maka kebaikan juga yang akan diperoleh; dan perbuatan baik, akan dibalas dengan kebaikan pula.

* * *

__________________________________________________________

Catatan Akhir

[1] Selain CSRRP, Indonesia pun mendapatkan pinjaman lain yang terkait dengan kebencanaan dari Bank Dunia: Indonesia Disaster Resilience Initiative Project (IDRIP). IDRIP disetujui pada 19 November 2019, sebesar US$160 juta dengan jangka waktu pinjaman selama lima tahun pula. Lembaga pelaksana IDRIP adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Perlu disebut di sini bahwa IDRIP dan CSRRP akan saling berkaitan. Secara eksplisit, hal itu tercantum di kedua dokumen proposal pinjaman tersebut: “CSRRP dan IDRIP akan mendukung fase rekonstruksi dan akan sejalan dengan visi Rencana Induk untuk ‘membangun kembali dengan lebih baik' di daerah yang terdampak bencana di Sulawesi Tengah untuk mata pencaharian yang lebih baik dan lebih aman melalui: (i) rekonstruksi infrastruktur perumahan dan permukiman yang tangguh; (ii) pengurangan risiko bencana di masa depan melalui penguatan fasilitas publik yang bersifat struktural dan non-struktural; dan (iii) meningkatkan kesiap-siagaan masyarakat untuk bahaya alam di masa depan, termasuk pembentukan sistem peringatan dini.”

[2] Proyek Bank Dunia lainnya yang juga turut diaktifkan klausul CERC-nya adalah Western Indonesia National Roads Improvement Project (WINRIP). Realokasi bujet untuk WINRIP-CERC adalah US$25 juta.

[3] Terkait dengan aktivitas yang dilaksanakan NSUP-CERC, bisa dilihat di tautan berikut: https://monitoring.skp-ham.org/wp-content/uploads/2020/04/191216-01-perencanaan-kegiatan-cerc-status-191205.pdf.

[4] Lih. CERC-EROM, Annex 4, par. 4, hal. 45.

[5] Seluruh catatan dan laporan monitoring bisa diakses di situs kami: https://monitoring.skp-ham.org/, khususnya di halaman https://monitoring.skp-ham.org/category/laporan-pemantauan/.

[6] Terkait dengan pertemuan koordinasi yang diklaim telah dilakukan dan melibatkan organisasi masyakat sipil, entah mengapa, organisasi kami, SKP-HAM Sulteng, tidak pernah sekalipun diundang dan dilibatkan. Organisasi kami termasuk sebagai salah salah satu organisasi di Sulawesi Tengah yang menaruh perhatian dan bekerja cukup lama di isu GBV/SEA dan VAC.

[7] Dinding tanggul penahan tsunami di Teluk Palu adalah salah satu proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulawesi Tengah yang dikerjakan dengan dana pinjaman dari Asian Development Bank (ADB).

[8] Hunian tetap di Lere tetap dibangun, 39 unit, tapi sumber pembiayaannya dialihkan, tidak lagi dari Bank Dunia.

[9] The World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers, 4th edition, November 2020, h.34.

[10] Bank Guidance, Thresholds for Procurement Approaches and Methods by Country, h.5.

[11] Dokumen POM CSRRP ini ada tiga versi (edisi): yang dikeluarkan pada April 2020, Januari 2022, dan Agustus 2023. Kami tidak tahu, apakah ada dokumen POM versi lain selain dari yang tiga ini. Hal yang menjadi pertanyaan, apakah dokumen rujukan seperti POM itu memang harus direvisi setiap tahun? Bagaimana akan bisa mengukur, menilai, dan mematuhi rujukan tertentu jika rujukannya tidak pernah ajeg dan bisa berubah sewaktu-waktu?

______________________________________________