Proses rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana Pasigala, 28 September 2018, sampai saat ini masih terus dilakukan. Salah satu proses yang kini sedang berlangsung adalah penyediaan hunian tetap (huntap), terutama bagi warga terdampak bencana yang kehilangan tempat tinggal. Dalam catatan Kementrian PUPR, hunian tetap yang dibutuhkan dan akan dibangun adalah sebanyak 11.788 unit. Kementrian PUPR sendiri berencana akan membangun 8.788 unit, 2.500 unit akan dibangun Buddha Tzu Chi, dan 500 unit sisanya akan dibangun oleh pihak lain.[1]

Dari perspektif hak asasi manusia, mendapatkan hunian (perumahan) adalah hak warga negara. Hak atas perumahan adalah hak dasar. Perumahan akan menjadi penopang bagi keberlangsungan hidup warga, agar mereka seterusnya bisa berpenghidupan secara layak dan bermartabat. Bagi warga penyintas bencana yang kehilangan tempat tinggal, terutama yang kini masih berada di pengungsian dan hunian sementara, pemenuhan hak atas perumahan ini menjadi penting untuk diprioritaskan.

Sebagai bagian dari kewajiban dan tanggung jawabnya, pemerintah memang telah menempuh berbagai langkah dan upaya untuk melakukan pemenuhan hak tersebut. Sejumlah skema untuk program hunian tetap sudah disiapkan: (1) huntap relokasi skala besar, (2) huntap relokasi skala kecil—menengah (huntap satelit), (3) huntap mandiri, dan (4) huntap in situ.

Huntap relokasi skala besar, huntap satelit, atau huntap mandiri disediakan bagi warga yang kehilangan rumahnya karena tsunami atau liquefaksi, serta rusak berat dan berada di zona rawan bencana (ZRB). Bagi yang memilih skema huntap mandiri, warga disyaratkan harus memiliki lahan sendiri yang berada di luar zona rawan bencana.

Huntap in situ, yang disediakan lewat bantuan dana rumah (BDR) atau yang lebih dikenal dengan dana stimulan, diperuntukkan bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat namun tidak berada di zona rawan bencana. Skema dana stimulan ini pun, dengan besaran dana yang berbeda, diberikan kepada warga yang rumahnya mengalami rusak sedang dan rusak ringan.

Berbagai sumber pendanaan, baik dari APBN, APBD, hibah, dan bahkan utang, telah dikucurkan untuk membiayai kebutuhan pembangunan huntap-huntap tersebut. Sampai saat ini, sudah ada sejumlah hunian tetap yang telah berdiri dan siap dihuni. Sebagian (besar) lainnya, masih dalam proses penyiapan dan pembangunan. Saat melakukan kunjungan ke Palu, Oktober 2019 yang lalu, Presiden RI Joko Widodo bahkan menginstruksikan agar hunian tetap sudah ada yang bisa ditempati oleh para warga tedampak bencana setidaknya pada April 2020, sebelum Idul Fitri.

Dalam beberapa aspek, langkah dan upaya yang telah dilakukan pemerintah itu patut diapresiasi. Meskipun demikian, ada begitu banyak hal yang masih perlu mendapatan perhatian serius. Berikut adalah catatan singkat SKP-HAM Sulteng yang melakukan pemantauan terkait dengan proses pelaksanaan penyediaan hunian tetap, terutama yang berlangsung di Kota Palu dan Kabupaten Sigi.

Penyediaan Lahan Huntap untuk Relokasi

Penyediaan lahan huntap untuk relokasi, terutama untuk relokasi skala besar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Untuk kawasan huntap satelit, selain menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, penyediaannya dimungkinkan juga untuk dilakukan dengan cara konsolidasi lahan dari warga.

Penyediaan lahan untuk huntap relokasi sebenarnya sudah diupayakan dari sejak masa tanggap darurat bencana. Kecuali Kabupaten Donggala, usulan untuk lokasi huntap relokasi kala itu sudah diberikan oleh Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Usulan itulah yang kemudian menjadi dasar bagi Gubernur Sulteng untuk menerbitkan surat keputusan bernomor 369/516/DIS.BMPR-G.ST/2018 tentang Penetapan Lokasi Tanah Relokasi Pemulihan Akibat Bencana di Sulteng, tanggal 28 Desember 2018.

Merujuk pada Surat Keputusan Gubernur Sulteng tersebut, lokasi hunian tetap relokasi skala besar untuk Kota Palu ditetapkan di Kelurahan Duyu (seluas 79,3 ha.) dan di Keluruhan Tondo serta di Kelurahan Talise (seluas 481,63 ha.). Untuk lokasi hunian tetap relokasi skala besar di Kabupaten Sigi ditetapkan di Desa Pombewe (seluas 201,12 ha.) dan Desa Oloboju (seluas 160,88 ha.). Lokasi Ngatabaru, yang juga diusulkan Pemkot Palu untuk relokasi warga Petobo, tidak masuk ke dalam SK itu karena belum ada hasil penelitian dan kajian teknis dari Bappenas dan kementerian teknis terkait.

Luas lahan yang diusulkan untuk huntap relokasi skala besar, secara keseluruhan adalah 922,93 ha.. Luas lahan tersebut tidak bisa dibilang sedikit. Di satu sisi, hal ini bisa memberi indikasi bahwa pemerintah sangat serius untuk memperhatikan dan memenuhi hak dan kebutuhan warga yang terdampak bencana. Namun, di sisi lain, penetapan lokasi huntap ini pun terkesan terlalu terburu-buru. Pemerintah akan dituntut bekerja ekstra, terutama untuk memproses akuisisi lahannya. Di lokasi relokasi yang diusulkan itu, khususnya yang diusulkan Kota Palu, masih ada hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) dari sejumlah perusahaan yang memiliki konsesi. Untuk lahan konsesi yang sudah habis masa izinnya pun, jauh sebelum bencana terjadi, sejumlah warga mengklaim bahwa mereka memiliki hak atas lokasi tersebut.

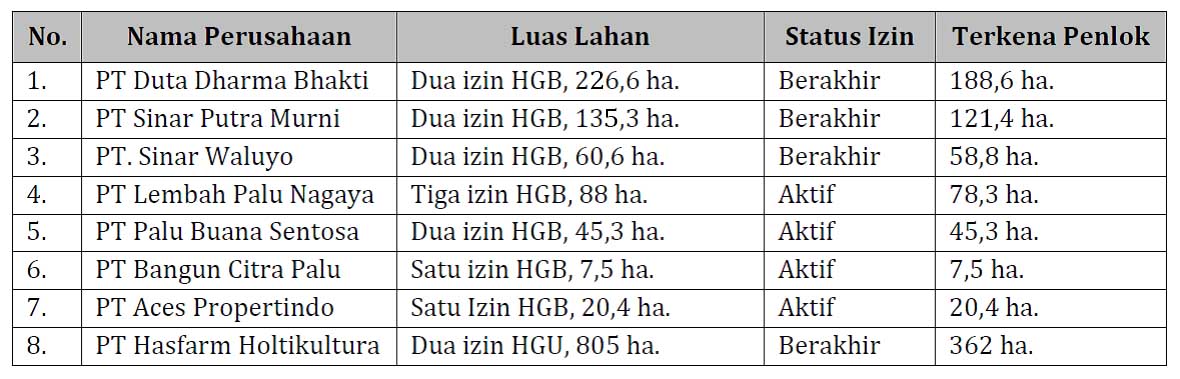

Berikut adalah daftar perusahaan yang mengantongi izin konsesi di lokasi huntap:

Kendala yang terkait dengan akuisisi lahan ini kemudian memang terjadi. Sampai dengan akhir Mei 2019, dari 922,93 hektar yang telah ditetapkan oleh SK Gubernur, Kanwil ATR/BPN Sulteng hanya merekomendasikan 292,15 hektar yang clean and clear. Di lokasi Tondo-Talise, dari 481,65 hektar yang di SK-kan, Kanwil ATR/BPN hanya merekomendasikan 148,8 hektar yang clean and clear.

Kendala yang terkait dengan akuisisi lahan ini kemudian memang terjadi. Sampai dengan akhir Mei 2019, dari 922,93 hektar yang telah ditetapkan oleh SK Gubernur, Kanwil ATR/BPN Sulteng hanya merekomendasikan 292,15 hektar yang clean and clear. Di lokasi Tondo-Talise, dari 481,65 hektar yang di SK-kan, Kanwil ATR/BPN hanya merekomendasikan 148,8 hektar yang clean and clear.

Sebagai pemegang konsesi yang izinnya belum berakhir, PT Lembah Palu Nagaya, misalnya, tidak dengan serta merta mau menyerahkan lahan mereka untuk dijadikan lokasi relokasi huntap. Hal ini pula yang membuat Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia dikabarkan hendak menarik dukungan dan membatalkan pembangunan huntapnya di lokasi Tondo, di lahan konsesi PT Lembah Palu Nagaya tersebut, karena tidak ada kejelasan dan kepastian lahan. Dalam perencanaan, Yayasan Buddha Tzu Chi memerlukan 40 ha. untuk membangun 1.500 unit hunian tetap tipe 36.[2] Pada awalnya, Kanwil ATR/BPN Sulteng hanya memberikan 19,2 ha.; sebelum kemudian ditambah menjadi 30 ha..

Luasan lahan yang direkomendasikan Kanwil ATR/BPN Sulteng itu kemudian mengundang reaksi keras dari Pemerintah Kota Palu. Walikota Palu menilai, Kanwil ATR/BPN Sulteng secara sepihak telah mengubah penetapan lokasi huntap. Kanwil ATR/BPN Sulteng pun berkeras, pelepasan hak konsesi yang masih berizin harus sesuai dengan prosedur agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Pelepasan hak itupun harus digunakan untuk keperluan pembangunan huntap, tidak untuk kepentingan lain.[3]

Bakubantah antara Pemkot Palu dan Kanwil ATR/BPN Sulteng baru mulai mereda setelah Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil, menyurati Kanwil ATR/BPN Sulteng, 15 Oktober 2019. Dalam surat itu, Mentri ATR/BPN meminta agar Kanwil ATR/BPN Sulteng tidak memperpanjang izin HGU dan HGB, dan kepada pihak-pihak yang masih memiliki izin agar dengan sukarela melepas hak konsesinya seluas kebutuhan huntap sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SK Gubernur Sulteng.

Alhasil, Kanwil ATR/BPN Sulteng kini telah membebaskan lahan seluas 195,73 ha.[4] untuk dipakai sebagai lokasi huntap relokasi di Kota Palu. Rinciannya, lokasi Duyu, dari yang diusulkan 76,3 ha., berdasarkan perubahan dari ATR/BPN, kini menjadi 38,6 ha.. Lahan yang sudah clean and clear di lokasi Duyu seluas 14,1 ha.; sedangkan di lahan selebihnya, ada 19 warga yang mengklaim memiliki hak atas lokasi tersebut. Di lokasi Tondo-Talise, dari luas 481,63 ha. yang diusulkan, luas lahan yang sudah siap adalah 157,13 ha.; dengan rincian, lahan Tondo I seluas 45 ha., Tondo II seluas 65,3 ha., dan Talise seluas 46,83 ha..[5] Lahan di Tondo I seluas 45 ha. itulah yang kini digunakan Buddha Tzu Chi untuk membangun huntapnya.

Di lokasi relokasi huntap Kabupaten Sigi, lahan seluas 362 ha. sebagaimana yang diusulkan, relatif tidak bermasalah. Lahan di Pombewe eks-HGU PT Hasfarm seluas 104 ha. bisa gunakan seperti yang diusulkan. Bahkan, lahan seluas 258 ha. di Oloboju, yang juga dikuasai PT Hasfarm dan sudah berakhir izin konsesinya, sampai saat ini masih belum terdengar akan dimanfaatkan untuk apa.[6]

Kepelikan penyediaan lahan huntap di Kota Palu, ternyata masih terus berlanjut. Sejumlah warga Tondo dan Talise mengklaim bahwa mereka memiliki hak atas lokasi eks-konsesi yang sebagian di antaranya akan menjadi lokasi huntap. Jauh sebelum bencana terjadi dan lokasi tersebut ditetapkan sebagai lokasi huntap, warga Tondo dan Talise memang sudah meminta kepada pemerintah untuk tidak memperpanjang izin konsesi dan segera mengembalikan lahannya kepada mereka.[7]

Sejumlah pertemuan antara warga dengan pemerintah telah dilakukan untuk membahas lahan eks-konsesi ini. Perwakilan warga yang tergabung dalam Aliansi HGB Masyarakat Tondo di awal Januari 2020 melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPRD Kota Palu. Pertemuan itu berbuah kesepakatan, warga Tondo tidak keberatan jika lahan mereka di eks-konsesi akan dijadikan lokasi huntap. Pada 6 Februari 2020, Walikota Palu bertemu dengan warga Talise dan Talise Valangguni yang diwakili oleh sembilan tokoh masyarakat. Perwakilan warga Talise itupun menyatakan, pada prinsipnya, mereka tidak berkeberatan dengan pembangunan hunian tetap yang akan dilakukan di wilayah Talise.[8]

Akan tetapi, lain yang terjadi. Masih ada warga yang sepertinya merasa tidak puas dengan adanya kesepakatan itu. Pada 21 Februari 2020, sekelompok warga Kelurahan Talise dan Talise Valangguni berunjuk rasa menuntut lahan eks-HGB PT Duta Dharma Bhakti.[9] Mereka melakukan aksi blokade di lokasi pembangunan huntap Talise. Dalam unjuk rasa itu, diberitakan ada warga yang membawa senjata tajam. Alhasil, 12 orang pengunjuk rasa ditangkap polisi. Sampai awal April 2020, di sekitar lokasi yang sedang dipersiapkan untuk huntap (di belakang Mapolda—Bukit STQ) masih terpajang spanduk besar bertuliskan, “Tanah ini dalam Penguasaan Masyarakat Talise.”

Spanduk yang terpasang di sekitar lokasi pembangunan huntap, di belakang Mapolda—Bukit STQ.

Foto ini diambil pada 4 April 2020. (Foto: Dirham/Tim Monitoring)

Situasi tersebut sekurangnya bisa memberi isyarat, penyediaan lahan untuk huntap di Kota Palu belumlah sepenuhnya selesai. Pemerintah Kota Palu masih harus menyelesaikan persoalan lahan eks-HGB/HGU dengan warga yang merasa memiliki hak atas lahan itu. Selain di Talise dan Talise Valangguni, 19 warga pun mengajukan klaim atas sebagian lahan yang telah ditetapkan menjadi lokasi huntap di Duyu.

Terkait dengan lokasi Duyu, PT Duta Dharma Bhakti (DDB) telah menguasai lahan itu selama 30 tahun, memegang sertifikat HGB Nomor 01 yang terbit pada 9 September 1989. Dalam ingatan historis dan kolektif warga Duyu, lahan yang dikuasai PT DDB itu adalah tanah ulayat, yang secara turun-temurun mereka jadikan sebagai padang penggembalaan (tanah mpevu).[10] Mereka merasa, tanah ulayat mereka itu telah dirampas karena ketika pemerintah mengeluarkan sertifikat HGB pada tahun 1989, warga tidak mengetahuinya. Berkali-kali warga telah berusaha untuk meminta kejelasan terkait status lahan mereka, termasuk mendatangi BPN dan DPRD pada tahun 2005.[11]

Boleh jadi benar, secara hukum, warga berada di pihak yang lemah karena klaim atas lahan yang mereka ajukan tidak disertai dengan bukti kepemilikan secara administratif. Warga hanya bisa mengajukan klaim atas dasar ingatan historis dan kolektif. Namun, pengajuan klaim atas dasar ingatan historis dan kolektif itupun layak untuk dipertimbangkan. Serifikat HGB untuk PT DDB diterbitkan pada masa Orde Baru. Berkaca pada banyak kasus, penerbitan sertifikat—baik HGB maupun HGU—di masa Orde Baru, seringkali mengabaikan banyak hal, di antaranya melakukan praktik perampasan lahan, bahkan dengan kekerasan.

Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian dalam menyikapi persoalan ini menjadi perlu diterapkan. Bagaimanapun, negara berkewajiban untuk menjamin agar hak-hak warganya tidak ada yang terlanggar, apalagi dengan secara sengaja dilanggar. Jangan sampai warga yang dulu sudah menjadi korban, kini menjadi korban lagi untuk kesekian kali. Pada konteks ini, menjadi patut diapresiasi langkah yang diambil Kementrian PUPR yang sampai saat ini tidak terburu-buru mematok lahan di Duyu yang masih sengketa itu untuk pembangunan huntapnya. Langkah yang sama pun mestilah diambil di lokasi lain yang sekiranya kini masih berpotensi untuk dipersengketakan.[12]

Berbeda dengan lokasi huntap relokasi yang diusulkan Kabupaten Sigi, lokasi-lokasi untuk huntap yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Palu, boleh dibilang, hampir semuanya berpotensi masalah. Tidak hanya di Tondo-Talise dan Duyu, lokasi lahan di Ngatabaru, yang diusulkan untuk relokasi satelit warga Petobo, sebagian status lahannya pun sampai saat ini masih belum sepenuhnya bersih dan jelas. Hanya lokasi huntap untuk satelit Balaroa, yang dibangun di lahan seluas 4,8 ha., yang dilaporkan tidak berbuah sengketa.

Warga Petobo, yang terdampak massif oleh liquefaksi, dari awal memang menolak untuk direlokasi ke Tondo-Talise, Duyu, ataupun Pombewe. Mereka lebih memilih Ngatabaru, yang tidak jauh dari Petobo, sebagai tempat relokasinya.

Lokasi untuk huntap relokasi di Ngatabaru. Sampai saat ini, statusnya masih belum bersih dan jelas.

(Foto: Moh. Heriantho/Tim Monitoring)

Dari lahan seluas 115 ha. yang kini sedang dipersiapkan di Ngatabaru, sebagian di antaranya adalah tanah warga yang sudah bersertifikat hak milik. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu menyebut, ada 285 sertifikat yang dilaporkan berada di dalam lokasi huntap tersebut.[13] Pada 9 Maret 2020, 57 warga yang memiliki bukti-bukti kepemilikan lahan telah mensomasi Pemerintah Kota Palu. Mereka mempermasalahkan 67 bidang tanah di lahan sekitar 25 ha. yang masuk dalam lokasi huntap tersebut. Dalam somasinya, warga meminta Pemkot Palu untuk menghentikan segala bentuk aktivitas dan penguasaan yang kini sedang berlangsung di atas lahan milik mereka sebelum ada pembayaran ganti rugi.

Tidak hanya warga Petobo yang menyuarakan penolakan untuk direlokasi ke lokasi huntap yang telah ditetapkan. Warga Kampung Lere pun menyuarakan hal yang sama. Kalaupun mereka harus direlokasi, mereka meminta agar lokasi relokasinya tidak jauh dari kampungnya semula. Halnya dengan warga Balaroa, warga Panau Tawaeli, dan warga Mamboro, misalnya, yang juga terdampak liquefaksi, tsunami, dan berada di zona rawan bencana. Hanya sebagian dari mereka yang memilih untuk relokasi. Sebagian lainnya tetap berkeras untuk bertahan dan tidak mau direlokasi ke lokasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Sampai saat ini, paling tidak, ada beberapa upaya yang telah dan sedang diupayakan oleh Pemkot Palu untuk mengatasi persoalan tersebut. Untuk sebagian warga Balaroa, huntap satelit dengan pembiayaan dari dana alokasi khusus telah dibangun. Ada 127 unit huntap di lahan eks-sport center Balaroa yang kini sudah berdiri. Lahan seluas 4,2 ha. yang dipergunakannya pun praktis tidak bermasalah. Di lokasi itupun, PUPR berencana akan membangun huntap tambahan sebanyak 77 unit (dari target sebanyak 200 unit). Di Mamboro Induk, Pemkot Palu kini sedang bekerja sama dengan Arkom Indonesia untuk menyediakan huntap mandiri berkelompok. Ada 36 unit huntap yang rencananya akan dibangun di lokasi tersebut.

Untuk warga Kampung Lere dan sebagian warga Panau Tawaeli yang tidak mau direlokasi, sampai saat ini masih belum terdengar bagaimana penanganannya. Pemkot Palu masih memiliki pekerjaan rumah untuk memberikan solusi atas tuntutan warga tersebut.

Terkait dengan huntap satelit, mekanisme penyediaan lahannya memang agak sedikit berbeda dibanding dengan lahan untuk relokasi skala besar. Lahan untuk huntap satelit ini diusulkan oleh warga calon penerima manfaat dalam bentuk kelompok. Kelompok ini kemudian akan dibantu untuk mengidentifikasi lahan yang potensial, begitupun dengan proses administrasi pengalihan kepemilikannya. Lahan yang dipandang potensial tersebut seterusnya akan kembali dinilai dengan mempertimbangkan keselamatan dan status hukumnya.

Di Kabupaten Sigi, ada sembilan lokasi untuk huntap satelit yang diusulkan dan dinilai potensial, yaitu di Loru (100 unit), Lambara (100 unit), Salua (75 unit), Sibalaya Utara (50 unit), Sibalaya Selatan (150 unit), Bangga (400 unit), Tuva (50 unit), Mantikole (50 unit), dan Wisolo (75 unit).[14] Dari sembilan lokasi tersebut, sampai saat ini baru tiga lokasi yang statusnya dinyatakan jelas dan bersih oleh PUPR: (1) Loru, (2) Lambara, dan (3) Salua.

Kabupaten Donggala, yang dari awal tidak mengusulkan lokasi relokasi skala besar karena tidak memiliki lahan yang cukup, hanya mengandalkan huntap satelit untuk relokasi warganya yang terdampak bencana. Pemkab Donggala sendiri sudah menyiapkan 12 lokasi untuk huntap satelit.[15] Dari 12 lokasi itu, baru empat lokasi yang dinyatakan sudah siap: Ganti, Lero Tatari, Kavaya, dan Wani. Selebihnya, delapan lokasi lagi, Tanjung Padang, Tompe, Lende Tovea, Lende, Loli Saluran, Loli Pesua, Loli Tasiburi, dan Loli Dondo masih terkendala dengan masalah lahan. Sampai saat ini, Pemkab Donggala masih berusaha untuk menyelesaikannya. Anggaran sebesar Rp 25 milyar telah disiapkan untuk pembebasan lahan itu.[16]

Jika dihitung dari awal penetapan SK Gubernur Sulteng tentang penetapan lokasi relokasi, maka sudah lebih dari 15 bulan topik terkait lahan relokasi ini digulirkan. Sejauh ini, persoalan terkait dengan lahan ini nyatanya belum sepenuhnya terselesaikan.

Pembangunan huntap bisa dipastikan akan terus terhambat jika persoalan lahan ini terus berlarut dan tidak segera diatasi. Kementrian PUPR, yang seterusnya akan menjadi tulang punggung dalam penyediaan dan pembangunan huntap ini, sepertinya tidak akan mau menanggung risiko untuk membangun huntap di lokasi yang masih bermasalah.[17] Alhasil, warga jugalah yang pada akhirnya akan menjadi korban, dan tidak akan bisa segera bangkit dari keterpurukannya.

Data Warga yang Berhak atas Huntap

Ketersediaan data menjadi masalah tersendiri yang muncul secara terus-menerus dalam proses penanganan bencana di Sulawesi Tengah. Mulai dari masa tanggap darurat, ketersediaan data ini menjadi salah satu faktor yang kerap menghambat berbagai aktivitas yang akan dilakukan. Tidak terkecuali untuk data warga yang berhak atas huntap. Sampai saat ini, datanya masih juga belum kunjung rampung.

Pendataan demi pendataan sebenarnya sudah terlalu sering dilakukan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh NGO/CSO. Alhasil, ada begitu banyak data. Setiap institusi memiliki data masing-masing: beda keperluan, akan berbeda datanya, akan berbeda pula model pendataan dan yang mendatanya. Warga yang awalnya antusias dengan pendataan ini, lambat laun menjadi geram dan kesal sendiri karena mereka terus saja didata sampai berkali-kali. Tidak sedikit warga yang kemudian berbalik menjadi antipati: “Data lagi! Data lagi! Sampai Kartu Keluarga dan KTP lecek terlalu sering keluar masuk mesin fotocopy, tak jelas juga apa yang dibuat dengan data kami!”

Upaya untuk mengintegrasikan semua data yang ada, kabarnya, sudah dilakukan. Namun, entah mengapa, hasilnya masih juga meragukan. Sebagai ilustrasi, bisa disimak paparan data resmi yang dikeluarkan Pemprov Sulteng terkait dengan kebutuhan huntap berikut ini.

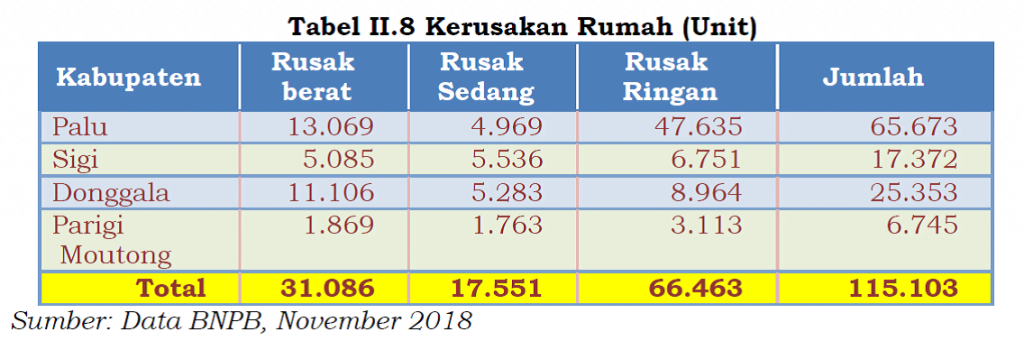

Di dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, yang dikeluarkan 12 April 2019,[18] mencantumkan data kerusakan rumah yang di sebabkan oleh bencana 28 September 2018 di empat wilayah mencapai 115.103 unit. Data tersebut diambil dari data BNPB per November 2018 (lihat tabel). Selain data BNPB, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga menetapkan data sementara rumah warga yang terdampak sebanyak 68.451 unit sesuai Surat Gubernur Sulawesi Tengah No.910/691/BPBD.

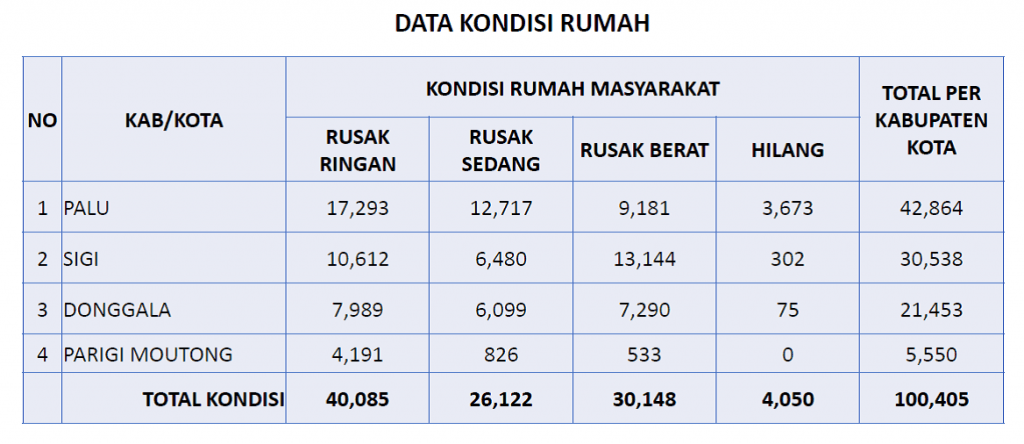

Peraturan Gubernur Sulteng yang notabene ditandatangani pada 12 April 2019 itu, rupanya masih mencantumkan data lama. Sementara, Pemprov Sulteng sendiri sebenarnya sudah memiliki data terbaru terkait dengan data kerusakan rumah sebagaimana yang dilaporkan oleh Gubernur pada 30 Januari 2019,[19] yang sumber datanya diambil dari hasil pendataan Kota/Kabupaten terdampak (lihat tabel berikut).

Sebagaimana bisa dilihat, di data sebelumnya, belum ada data yang mencantumkan rumah hilang. Di data per 30 Januari 2019, sudah lebih terpilah, tercantum ada kategori rumah hilang sebanyak 4.050 unit. Data ini tentu saja masih data awal (sementara) yang masih akan bisa terus berubah.

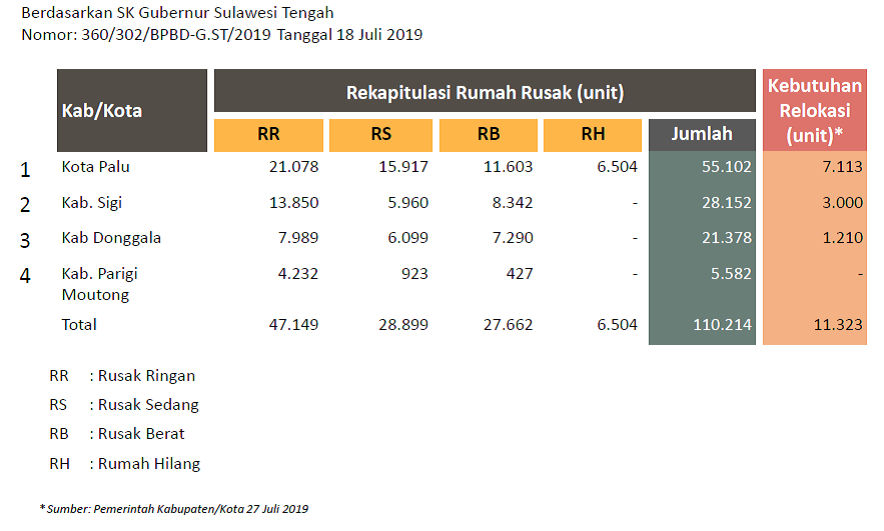

Selanjutnya, keluar lagi data terkait kerusakan rumah yang kali ini dimuat dalam Surat Keputusan Gubernur Sulteng No.360/302/BPBD-G.ST/2019, pada 18 Juli 2019. Data inilah yang kemudian digunakan oleh PUPR sebagai acuan untuk merencanakan penyediaan dan pembangunan huntap (lihat tabel berikut). Di data ini, untuk kategori rumah hilang meningkat jadi 6.504 unit.

Jika sepintas dicermati, rasanya tidak ada kejanggalan dalam data-data itu. Perbedaan data per 30 Januari 2019 dengan data yang tercantum di dalam SK per Juli 2019 semata adalah karena data yang terus mengalami perubahan. Dengan pikiran positif, hal itu bisa dinilai, data semakin solid.

Hanya saja, yang kemudian menggelitik dan jadi pertanyaan, mengapa pada kolom rumah hilang, yang menurut data per 30 Januari 2019 di Sigi dan di Donggala masing-masing ada 302 unit dan 75 unit rumah yang hilang, dalam data per Juli 2019, tiba-tiba menjadi tidak ada rumah yang hilang?

Apakah rumah hilang yang semuanya berjumlah 377 unit di Sigi dan di Donggala itu telah berubah statusnya (menjadi rusak berat atau rusak sedang karena rumahnya “berhasil diidentifikasi dan ditemukan”)? Bagaimana status perubahan ini bisa terjadi?[20]

Data yang terus berubah sesungguhnya bisa dimaklumi. Dengan demikian, asumsinya, data terus mengalami perbaikan sehingga menjadi jauh lebih lengkap dan lebih baik. Namun, sayangnya, tidak demikian yang terjadi. Seringkali data berubah tanpa diketahui dasar alasannya: berubah tiba-tiba, bahkan terkesan “semau-maunya”. Nama yang sebelumnya terdata dan terdaftar sebagai penerima bantuan, di data selanjutnya tiba-tiba hilang dalam daftar.[21] Begitu pula dengan kategori kerusakan rumah yang kemudian berubah: dari rumah yang tadinya dikategorikan rusak berat menjadi rusak sedang/rusak ringan; atau sebaliknya, dari yang tadinya rusak ringan menjadi rusak sedang/rusak berat, misalnya. [22]

Kasus lain yang menjadi sorotan adalah tidak ada ketegasan dan ada ketentuan yang dilanggar di dalam proses pendataan. Ada banyak warga yang terdaftar sebagai penerima huntap yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam ketentuan sebagaimana yang diinformasikan, satu unit huntap untuk mengganti satu unit rumah yang hilang, rusak berat, atau berada di zona rawan bencana; tidak akan dihitung ada berapa jumlah kepala keluarga (KK) yang sebelumnya menghuni rumah tersebut. Namun, dalam proses pendataan kemudian, semua KK yang menghuni rumah ternyata bisa terdaftar sebagai penerima huntap. Bahkan, KK baru pun—yang menikah setelah bencana—didaftarkan juga sebagai penerima huntap. Situasi macam ini, pada akhirnya membuahkan konflik di antara warga sendiri.

Ada begitu banyak warga yang telah mengeluhkan dan mempertanyakan berbagai hal tersebut. Sayangnya, tidak tersedia mekanisme keluhan yang jelas untuk bisa mengatasi persoalan;[23] atau sekurang-kurangnya, ada pihak yang bisa memberi informasi yang memadai sehingga warga bisa memahami mengapa semua kasus itu bisa terjadi dan bagaimana cara penyelesaiannya.

Hal lain yang patut disayangkan, data warga yang berhak untuk mendapatkan bantuan, baik untuk dana stimulan maupun huntap, tidak tersedia secara daring sehingga warga relatif cukup kesulitan jika mereka ingin mengecek dan memantaunya.[24] Data di kelurahan atau desa pun tidak lengkap; atau, bahkan, ada yang tidak memilikinya. [25] Oleh pihak kelurahan atau desa, warga akan diarahkan untuk datang langsung ke BPBD Kota/Kabupaten jika mereka ingin mengetahuinya karena pihak kelurahan merasa tidak memiliki dan tidak diberi kecukupan informasi untuk bisa menjelaskannya.

Proses verifikasi dan validasi data untuk penerima huntap ini sudah beberapa kali dilakukan. Data per 27 Juli 2019 yang kemudian dijadikan acuan Kementrian PUPR untuk perencanaan, merupakan hasil proses verifikasi dan validasi tahap awal. Dari 11.323 unit huntap yang dibutuhkan, PUPR merencanakan untuk membangun huntap sebanyak 11.788 unit, atau 465 unit lebih banyak dari yang dibutuhkan. Huntap di Duyu akan dibangun 450 unit, semuanya akan dikerjakan PUPR. Di Tondo—Talise, huntap akan dibangun sebanyak 4.858 unit; PUPR merencanakan akan membangun 3.358 unit, dan 1.500 unit lainnya akan dibangun Buddha Tzu Chi. Di Pombewe, rencana huntap yang akan dibangun sebanyak 1.500 unit. PUPR akan membangun 500 unit; sedangkan 1.000 unit lainnya akan dibangun Buddha Tzu Chi. Untuk huntap satelit, PUPR akan membangun 1.430 unit di Sigi dan Donggala, dan 3.050 unit lainnya di sejumlah lokasi yang belum teridentifikasi.

Sampai dengan awal Maret 2020, angka 11.788 unit huntap masih menjadi acuan PUPR, meskipun ada selisih yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan data terbaru yang dikumpulkan BPBD Kota/Kabupaten. Merujuk pada data yang dikumpulkan BPBD Kota Palu, misalnya, dari 7.113 unit huntap yang dibutuhkan, per Maret 2020 hanya menjadi 5.371 unit (KK). Secara umum warga yang bersedia direlokasi sebanyak 3.515 KK, dan yang belum bersedia di relokasi sebanyak 1.437 KK. Dari total 2.530 KK yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh BPBD Kota Palu, ada 1.240 KK calon penerima yang memilih huntap relokasi di Tondo. Warga yang memilih huntap di Talise sebanyak 700 KK, sedangkan yang memilih huntap di Duyu sebanyak 259 KK.

Selisih yang cukup signifikan tersebut tentu saja akan berpengaruh pada perencanaan. Untuk lebih memastikannya, pemerintah (PUPR dan BPBD Kota/Kabupaten) kemudian melakukan “uji publik” terhadap data yang telah dikumpulkan. Uji publik yang dilakukan serentak di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala pada 9 s.d. 14 Maret 2020 itu kemudian mencatatkan hasil (hanya) 7.097 KK yang akan menjadi calon penerima huntap. Dengan demikian, ada selisih 4.691 KK atau lebih dari 40% huntap yang berkurang dari kebutuhan yang direncanakan.

Sejumlah warga Kelurahan Balaroa saat mengecek daftar nama calon penerima huntap yang diujipublikkan oleh PUPR & BPBD Kota Palu, 9-14 Maret 2020.

(Foto: Fauzy Ahmad/Tim Monitoring)

Hasil uji publik ini boleh jadi cukup mengejutkan. Namun, jika mengamati prosesnya, ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Salah satunya adalah tidak ada informasi yang memadai terkait dengan pelaksanaan uji publik tersebut.

Dari amatan kami ketika uji publik berlangsung, warga dan bahkan pihak kelurahan tidak terlalu memahami tujuan dari uji publik tersebut. Sebagian warga justru menjadi bertanya-tanya, apakah daftar calon penerima yang diujipublikkan itu adalah warga yang statusnya telah pasti mendapat-kan huntap, yang masih dalam status terdaftar, ataukah yang nantinya akan mendapatkan huntap hanya dari PUPR? Ketika hal ini ditanyakan kepada fasilitator huntap yang datang ke kelurahan, mereka pun tidak bisa menjawabnya dengan jelas.

Ketidakpahaman warga kiranya cukup beralasan. Sebelum uji publik dilakukan, sebagian warga ada yang sudah pasti mendapatkan (dan sudah mengambil undian) huntap Buddha Tzu Chi di Tondo. Begitu pula untuk sebagian warga di Balaroa, yang sebagian di antaranya sudah terdaftar sebagai penerima huntap satelit di Balaroa. Ketika nama mereka tercantum lagi di daftar uji publik, mereka menjadi kebingunan.

Uji publik inipun tidak menjawab persoalan dan kebutuhan warga yang sebenarnya berhak untuk mendapatkan huntap, namun tidak mau direlokasi ke lokasi yang telah ditetapkan (Duyu, Tondo—Talise, dan Pombewe), seperti warga Petobo, warga Kampung Lere, ataupun sebagian warga Panau Tawaeli, misalnya. Boleh jadi, karena tidak mau direlokasi ke lokasi-lokasi tersebut, ditambah lagi dengan tidak adanya informasi yang memadai terkait dengan tujuan dari uji publik, mereka pun pada akhirnya “mengabaikan” uji publik itu, dan tidak memverifikasi, memvalidasi, atau mendaftar (ulang) sebagai calon penerima huntap. Asumsinya, jika melakukan hal tersebut, mereka dianggap setuju untuk direlokasi ke lokasi yang sementara ini telah disiapkan pemerintah. Hal ini pula yang sepertinya menyebabkan, selisih antara kebutuhan huntap dengan warga yang sementara ini telah terverifikasi dan tervalidasi sebagai calon penerima huntap menjadi begitu senjang.[26]

Pihak kelurahan pun sepertinya tidak terlalu banyak dilibatkan. Kelurahan seakan hanya dijadikan “titik kumpul” dan ditugaskan untuk menjadi “pengepul formulir” pendaftaran huntap yang telah dibagikan oleh fasilitator huntap. Dalam hal ini, pihak kelurahan hanya “diberi instruksi”, tidak diajak untuk “berkoordinasi”, baik untuk menyepakati mekanisme kerja bersama, melakukan sosialisasi kepada warga, maupun, sekurang-kurangnya, untuk diberi informasi yang memadai agar bisa menjawab sejumlah pertanyaan jika ada warga yang bertanya. Hal ini juga yang seringkali menyulitkan mereka. Ada begitu banyak warga yang bertanya ke kelurahan menyangkut kepastian huntapnya, sementara kelurahan sendiri tidak memiliki kecukupan informasi. Tidak sedikit warga yang pada akhirnya menjadi emosi ketika kelurahan mengarahkan untuk datang dan menanyakan secara langsung ke BPBD.

Tiadanya informasi yang memadai dan lemahnya koordinasi di antara pihak-pihak terkait kiranya menjadi penyebab ketersediaan data sampai saat ini masih tetap terkendala. Padahal, jika merujuk Pergub Sulteng No.10/2019, adanya koordinasi dari semua pihak menjadi satu prinsip yang harus dijalankan. Terkait dengan data dan informasi, mengidentifikasi data dan informasi secara lengkap (dari data terlama hingga yang terbaru) yang dibutuhkan dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebijakan dan strategi yang akan dilakukan. Dengan kata lain, ada kesenjangan pula yang diperlihatkan antara konsep, perencanaan, dengan implementasi di lapangan.

Ketersediaan data penerima huntap yang valid tentu menjadi sangat penting adanya. Kepentingannya bukan hanya untuk menentukan berapa jumlah huntap yang akan dibangun dan tersedia. Lebih dari itu, ketersediaan data ini pun akan menjadi acuan untuk menentukan bagaimana rencana dan langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pemerintah. Setelah huntap dibangun dan tersedia, belum berarti kerja sudah selesai. Masih ada sejumlah hal yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk benar-benar menuntaskannya.

Pada konteks ini, sebagai bagian dari kebijakan dan strategi di sektor perumahan dan pemukiman yang dimandatkan Pergub No.10/2019, pemerintah masih harus menyiapkan rencana kehidupan perekonomian warga dengan mempertimbangkan keahlian maupun preferensi masyarakat; serta mengembangkan rencana pembangunan desa/kawasan sebagai instrumen utama rekonstruksi desa/kawasan pascabencana. Selaras dengan itu, Kementrian PUPR, yang harus mematuhi aturan Bank Dunia,[27] diwajibkan pula untuk membantu masyarakat yang dipindahkan agar mereka bisa meningkatkan—atau setidaknya, memulihkan—mata pencaharian dan standar hidup mereka; serta memperbaiki kondisi kehidupan warga miskin atau rentan dengan menyediakan akses ke berbagai pelayanan dan fasilitas yang memadai.

Berolak dari Pergub dan kewajiban PUPR tersebut, ada sejumlah catatan penting pula yang patut diperhatikan ke depan terkait dengan strategi dan rencana relokasi. Mekanisme serah-terima huntap dengan cara mengundi seperti yang dilakukan untuk huntap Buddha Tzu Chi, misalnya, hemat kami, perlu dikoreksi! Pilihan untuk menggunakan cara mengundi menunjukkan bahwa pemerintah dan Buddha Tzu Chi tidak punya kebijakan, strategi, dan rencana yang lebih terarah dan terukur terkait dengan skema relokasi. Cara inipun, sekurang-kurangnya, telah mengabaikan keberadaan warga yang tergolong sebagai kelompok rentan.

Jika di antara penerima huntap ada warga yang tergolong kelompok rentan, maka kelompok rentan inilah yang semestinya diprioritaskan. Prioritas yang diberikan bisa berupa menempatkan mereka di huntap yang strategis serta memiliki kemudahan pada akses dan layanan tertentu. Prioritas ini bukanlah semata perkara “kesamaan” (equality). Lebih dari itu, ini merupakan sikap yang harus diambil sebagai bagian dari “keberpihakan”, “keadilan” (fairness), dan “kesetaraan” (equity) untuk menjalankan prinsip inklusivitas sebagaimana yang dimandatkan berbagai peraturan. Dengan cara mengundi, warga kelompok rentan menjadi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan prioritas tersebut.

Tanpa adanya data yang valid, hal-hal semacam itu akan sulit terlaksana. Idealnya, data yang valid itu pun harus sampai pada data terpilah agar bisa mengidentifikasi, merancang, untuk seterusnya memenuhi kebutuhan warga penerima huntap, terutama kebutuhan warga dari kelompok rentan, secara lebih jelas dan terarah.

Untuk pemenuhan hak anak, misalnya, pemerintah harus memastikan agar lingkungan huntap bisa aman dan nyaman untuk anak. Pemerintah pun dituntut untuk memiliki data anak secara terpilah sampai kelompok umur. Data terpihah menjadi kebutuhan tak terelakkan, terutama untuk menyusun kebijakan, rencana, dan strategi terkait dengan pemenuhan untuk hak atas pendidikan: di mana anak-anak itu akan bersekolah, apakah fasilitasnya memadai dan mencukupi atau tidak, dan bagaimana akses anak-anak tersebut untuk bisa sampai ke sekolah yang tersedia (transportasi yang aman dan memadai, dan lain sebagainya). Sejauh ini, belum terdengar bagaimana kebijakan, rencana, dan strategi untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut.

Pengarusutamaan Peran dan Partisipasi Warga

Dari seluruh proses yang dilakukan terkait dengan penyediaan dan pembangunan huntap, hal yang tak kalah penting dan masih perlu mendapatkan perhatian serius adalah pengarusutamaan peran dan partisipasi warga. Belajar dari proses penanganan bencana di masa tanggap darurat—transisi darurat, minimnya partisipasi warga kerap membuahkan berbagai persoalan lanjutan yang pelik dan problematik. Ada begitu banyak bantuan yang pada akhirnya tidak tepat sasaran; ketersediaan hunian sementara seolah hanya asal ada dan sejumlah di antaranya tidak memberikan kenyamanan untuk warga. Bahkan, tidak sedikit pula bantuan dan aktivitas penanganan bencana yang akhirnya memicu konflik di antara warga.

Di sejumlah kebijakan yang terkait dengan kebencanaan, partisipasi selalu dijadikan sebagai salah satu prinsip dasar. Pergub Sulteng No.10/2019 pun menyebutkan dengan jelas bahwa penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana akan dilakukan secara partisipatif, inklusif, dan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.

Dengan prinsip dasar integratif, kolaboratif, dan partisipatif, pemulihan dan pembangunan akan dilakukan secara bersama dengan melibatkan semua pihak, baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk masyarakat, melalui koordinasi yang baik guna menjamin konsistensi dan keefektifan rencana. Dengan prinsip holistik dan inklusif, pemulihan dan pembangunan dilakukan secara komprehensif dan adil dengan mempertimbangkan semua aspek, seperti sosial, lingkungan ekonomi, dan budaya secara berimbang. Pemulihan pun akan dilakukan dengan pengarusutamaan terhadap kesetaraan gender, kelompok rentan, dan penyandang disabilitas.

Kementrian PUPR, yang mengakses dana pinjaman dari Bank Dunia untuk pembangunan huntap, dituntut pula untuk melaksanakan prinsip partisipatif dan inklusif ini sebagai bagian dari aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Dunia. PUPR diwajibkan untuk melibatkan warga, baik kelompok maupun perorangan, dari sejak proses awal pengerjaan huntap akan dilakukan.[28] Keterlibatan yang dimaksud bukan hanya sebatas sosialisasi dan distribusi informasi, namun sampai pada tahap konsultasi mendalam dan tersedianya informasi yang terbuka untuk publik. Keterlibatan warga terdampak dan kelompok rentan pun harus diutamakan.

Untuk aktivitas penyediaan dan pembangunan huntap, PUPR sebenarnya telah menyusun Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement Plan, SEP).[29] Jika membaca rincian dokumen itu, proses pelibatan warga menempati porsi utama. Adanya pelibatan warga diharapkan akan meningkatkan manfaat proyek dan penerimaan sosial. Pada konteks ini, memastikan bahwa pelaksanaan proyek dilakukan secara partisipatif, inklusif, dan menanggapi kebutuhan masyarakat akan dipandang sebagai dimensi yang penting. Dalam rencana PUPR, merujuk pada dokumen itu, SEP akan diaplikasikan sedini mungkin di tahap perencanaan untuk memastikan bahwa partisipasi warga dan umpan balik mereka sepenuhnya akan bisa terintegrasi sebagai bagian dari pendekatan pelaksanaan keseluruhan.

Pada konteks ini, kembali terlihat adanya kesenjangan antara konsep, perencanaan, dengan imple-mentasi di lapangan. Sependek pengamatan dan pemantauan kami, warga nyaris tidak banyak yang terlibat dan dilibatkan di dalam tahapan proses penyiapan dan pembangunan huntap tersebut. Jangankan sampai pada tahap konsultasi mendalam untuk mendiskusikan dan memastikan bahwa perencanaan huntap dilakukan secara partisipatif, dan warga bisa memberikan umpan balik. Hal yang sederhana, distribusi informasi kepada warga, misalnya, bisa dikatakan macet! Warga hampir tidak pernah mendapatkan sosialisasi—atau sekurang-kurangnya informasi—yang lengkap terkait dengan skema huntap yang akan disediakan. Akibatnya, tidak sedikit warga yang akhirnya menjadi bingung, bimbang, dan ragu, bahkan sejumlah di antaranya melakukan penolakan.

Padahal, jika prinsip-prinsip dan pendekatan yang telah disusun di dokumen SEP itu bisa dipatuhi dan diterapkan, bukannya tidak mungkin berbagai masalah yang kini masih mengemuka akan bisa terurai pula. Boleh jadi, yang dibutuhkan oleh warga adalah kejelasan informasi, dengan sekaligus memosisikan mereka sebagai subjek yang dihargai. Penghargaan bisa dilakukan dengan cara meli-batkan mereka dalam setiap pengambilan keputusan.

Untuk mengurai masalah klaim warga di sejumlah lahan lokasi huntap yang statusnya masih belum clean and clear, misalnya, pendekatan kultural lewat filosofi Tonda nTalusi, yang mengakar kuat di masyarakat Suku Kaili, layak untuk dijajaki. Begitupun halnya untuk mengurai masalah warga yang masih belum bersedia direlokasi, pendekatan yang sama bisa dilakukan. Penggunaan pendekatan yang cenderung “sepihak” dan hanya bersandar pada “relasi kuasa” pemerintah sebagaimana yang sementara ini ditunjukkan, terbukti tidak efektif dan membuat sikap warga justru makin reaktif.[30] Alaih-alih menemukan solusi, yang terjadi kemudian adalah masalah kian pelik dan problematik.

Pada konteks ini, karakter masyarakat Suku Kaili yang lekat dengan ketokohan adalah fenomena yang harus dipahami. Oleh karena itu, memetakan keberadaan sosok kunci di tengah kelompok warga, dan menghadirkannya untuk selalu dilibatkan di dalam setiap pengambilan keputusan guna menemukan kesepakatan yang diharapkan menjadi penting untuk dilakukan. Masyakarat Suku Kaili pun percaya, “belo raelo belo rakava, belo raporia belo rakava”, jika kebaikan yang dicari, maka kebaikan juga yang akan diperoleh; dan perbuatan baik, akan dibalas dengan kebaikan pula.

Pengarusutamaan peran dan partisipasi warga tidak semata perlu diterapkan hanya karena adanya tuntutan untuk mematuhi aturan. Lebih dari itu, prosesnya menjadi penting untuk dilakukan dan terus dikuatkan karena akan bisa memberi nilai dan muatan lebih dalam pelaksanaan pembanguan huntap yang kini sedang dan akan berlangsung. Memang, sangat mungkin, bukan perkara mudah untuk mengimplementasikannya. Hal yang dibutuhkan adalah adanya kesungguhan dari semua pihak jika memang tujuan bersama yang ingin dicapainya adalah “build back better”. Bagamanapun, proses ini sudah mendesak untuk segera dilakukan.

Jangka waktu maksimal 2,5 tahun yang diberikan untuk menyelesaikan perumahan bagi korban bencana sebagaimana yang dimandatkan Pergub Sulteng No.10/2019, bukanlah waktu yang terlalu lama. Kesenjangan antara konsep, perencanaan, dengan implementasi di lapangan masih begitu lebar, dan ini harus diatasi dengan segera. Dalam hemat kami, kuncinya ada di pengarusutamaan peran dan partisipasi warga.

* * *

[1] Data ini merujuk pada presentasi Kementrian PUPR yang disampaikan dalam Workshop Nasional Pembelajaran Pembangunan Hunian Masyarakat Terdampak Bencana di Sulawesi Tengah, Jakarta, 4 Maret 2020. Filenya bisa diunduh di sini.

[2] Kebutuhan lahan seluas 40 ha. ini, seperti diberitakan oleh Antaranews, disampaikan oleh Penanggung Jawab Proyek Huntap dari Yayasan Buddha Tzu Chi, Lie Sarpin, 25 Februari 2019. Namun, pada saat kunjungan Jusuf Kalla ke lokasi huntap Buddha Tzu Chi di Tondo, 7 Oktober 2019, seperti yang diberitakan sejumlah media daring, Aida Angkasa, seorang perwakilan Buddha Tzu Chi, menyebut bahwa luas lahan yang di-SK-an oleh Walikota Palu untuk Buddha Tzu Chi adalah 84 ha.. Hal ini membuahkan pertanyaan, mengapa kebutuhan Buddha Tzu Chi yang 40 ha. malah kemudian ditambah menjadi 84 ha., sementara penlok yang digunakan oleh Buddha Tzu Chi justru berada di lokasi PT Lembah Palu Nagaya yang statusya masih aktif?

[3] Sebagaimana yang banyak diberikan oleh berbagai media, pada saat itu Walikota Palu sedang berencana pula untuk memanfaatkan sebagian lahan HGB di Tondo sebagai pusat pengembangan kawasan baru dan pusat relokasi warga terdampak bencana. Pemkot Palu sendiri telah menyusun rencana tapaknya (site plan). Lahan yang akan digunakan untuk rencana itu seluas 1.165,67 ha.. Lahan seluas 560 ha. yang dikuasai oleh tujuh perusahaan pemegang HGB adalah yang termasuk di dalam rencana tapak tersebut.

[4] Jika merujuk pada surat Menteri ATR/BPN tertanggal 15 Oktober 2019 itu, dengan menghitung luasan lahan yang sudah berakhir masa izin konsesinya di Kota Palu, Kanwil ATR/BPN sesungguhnya bisa membebaskan lahan seluas 367,8 ha.. Kami sendiri sampai saat ini masih belum memiliki kecukupan informasi, mengapa Kanwil ATR/BPN Sulteng hanya membebaskan lahan seluas 195,73 ha.. Begitupun dengan informasi terkait lokasi konsesi mana dan berapa luasan lahannya yang telah dibebaskan; dan apakah dari lahan yang telah dibebaskan itu masih ada klaim dari warga ataupun tidak.

[5] https://kabarsultengbangkit.id/pemkot-siapkan-empat-titik-relokasi-penyintas/, diakses kembali 4 April 2020.

[6] Berbeda dengan Kota Palu dan, apalagi, Kabupaten Donggala yang mengaku tidak memiliki lahan untuk relokasi skala besar, Kabupaten Sigi sepertinya justru surplus lahan untuk lokasi huntap. Lahan di Pombewe seluas 104 ha. yang direncanakan untuk 1.500 unit huntap, sudah lebih dari cukup untuk menampung warga Sigi yang terdampak bencana dari Jono Oge, Lolu, Sidera, Langaleso, Mpanu, dan Kabobona. Oleh karenanya, lahan yang dipersiapkan di Oloboju seluas 258 ha. sampai saat ini masih “nganggur”. Sayangnya, surplus lahan di Sigi sepertinya tidak “diminati” sebagai lokasi relokasi bagi warga Sigi terdampak bencana lainnya yang berada jauh dari Pombewe atau Oloboju: warga dari Sibalaya Utara, Sibalaya Selatan, Lambara, atau Bangga, misalnya. Mereka memilih untuk relokasi ke huntap-huntap satelit. Konsekuensinya, Pemkab Sigi harus menyediakan lahan lagi.

[7] Forum Perjuangan Masyarakat Tondo (FPMT), misalnya, berunjuk rasa menuntut izin HGB PT Sinar Putra Murni seluas 109 ha. Di Tondo untuk dicabut (berita Media Alkhairat, 18 Juli 2018). Pencabutan izin HGB pun dimintakan untuk PT Sinar Waluyo di Talise. DPRD Kota Palu, yang kala itu berdialog dengan warga pengunjuk rasa, kemudian bersepakat untuk tidak memperpanjang HGB dari kedua perusahaan tersebut (berita Antaranews, 31 Juli 2018).

[8] https://newsurban.id/2020/02/06/dukung-pemkot-warga-talise-temui-walikota/, diakses kembali 4 April 2020.

[9] Aksi unjuk rasa menuntut lahan yang dikuasai PT Duta Dharma Bhakti pernah juga dilakukan warga Talise dan Talise Valangguni. Berita bisa dibaca di https://radarsulteng.id/warga-talise-perjuangkan-kepemilikan-lahan-eks-hgu/, 13 Oktober 2017; dan di https://paluekspres.fajar.co.id/17563/warga-talise-valangguni-tolak-perpanjangan-hgb-pt-ddb/, 13 November 2017. Kedua situs diakses kembali pada 4 April 2020.

[10] https://www.tanahkita.id/data/konflik/detil/cE9zN2tycHNmWUE, diakses kembali pada 4 April 2020.

[11] Warga Talise dan Talise Valangguni yang kini mengklaim lokasi eks-HGB sangat mungkin mengalami kasus yang serupa seperti yang dialami oleh warga Duyu. Lokasi di Talise itupun dikuasai oleh PT Duta Dharma Bhakti, dengan sertifikat HGB No.10, 29 November 1994. PT DDB sudah menguasai lokasi di Talise dari tahun 1974. Sertifikat HGB No.10 yang dimilikinya adalah perpanjangan dari sertifikat HGB sebelumnya yang terbit pada tahun 1974.

[12] Alasan lain yang membuat Kementrian PUPR mengambil langkah ini adalah karena Bank Dunia, sebagai lembaga pemberi pinjaman untuk pembangunan huntap lewat Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah (CSRRP), melarang untuk membangun huntap di lokasi yang belum sepenuhnya bersih dan jelas (clean and clear).

[13] https://kailipost.com/2020/02/pembangunan-huntap-satelit-petobo-menunggu-kepastian-hukum-lahan.html, diakses kembali pada 4 April 2020.

[14] Presentasi Kementrian PUPR, Jakarta 4 Maret 2020. Sebagai catatan, pada slide penanganan hunian tetap lokasi satelit di hal. 13, Sibalaya Selatan tidak tercantum sebagai salah satu lokasi huntap; sementara di slide selanjutnya, pada bagian data inventarisasi calon penghuni huntap, tercantum data Sibalaya Selatan, dengan kebutuhan huntap 150 unit, dan telah diminati oleh 117 KK. Oleh karenanya, saya mengasumsikan, Sibalaya Selatan adalah salah satu lokasi yang dipersiapkan untuk huntap satelit juga.

[15] Sementara ini, PUPR hanya mencatatkan tiga lokasi huntap satelit di Kabupaten Donggala: Ganti (110 unit), Lompio (300 unit), dan Lero Tatari (120 unit). Dua lokasi, Ganti dan Lompio, status lahannya dinyatakan sudah siap. Lokasi Lompio, di Kecamatan Sirenja, yang menurut PUPR lahannya justru sudah siap, ternyata tidak tercantum di dalam daftar lokasi huntap BPBD Donggala.

[16] http://metrosulawesi.id/2020/01/30/siapkan-rp25-m-huntap-di-donggala-terkendala-lahan/, diakses kembali 4 April 2020.

[17] Jika membaca rangkaian aktivitas yang disusun oleh PUPR lewat NSUP-CERC, ada item konsultan penyelidikan tanah. Aktivitasnya dirancang untuk dilakukan kurang dari dua bulan (Oktober s.d. November), dengan bujet yang dianggarkan lebih dari Rp 4 miliar.

[18] Peraturan Gubernur Sulteng No.10/2019, bisa dibaca dan diunduh di tautan berikut ini: https://monitoring.skp-ham.org/wp-content/uploads/2020/03/Pergub-Sulteng-No.10-Tahun-2019-tentang-Rehabilitasi-Rekonstruksi-Pascabencana.pdf. Sebagian besar isi dari Pergub itu mengacu pada Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabenca Provinsi Sulawesi Tengah, yang dikeluarkan pada 14 Desember 2018. Untuk dokumen Rencana Induk, bisa dibaca dan diunduh di tauran berikut: https://monitoring.skp-ham.org/wp-content/uploads/ 2020/04/Rencana-Induk-Sulawesi-Tengah.pdf.

[19] Dokumen laporan bisa dibaca dan diunduh di tautan berikut: https://monitoring.skp-ham.org/wp-content/ uploads/2020/04/Laporan-Finalisasi-Data-dan-Informasi-Bencana-Gempa-Bumi-Tsunami-dan-Likuifaksi-Padagimo-di-Sulawesi-30-Jan-2019.pdf.

[20] Dalam logika awam, rumah hilang itu rasanya lebih mudah diidentifikasi: dari yang tadinya ada menjadi tidak ada karena bencana, misalnya; daripada untuk mengidentifikasi rumah yang rusak berat, rusak sedang, ataupun rusak ringan yang relatif membutuhkan indikakator yang lebih jelas dan spesifik.

[21] Salah satu beritanya bisa dibaca di sini: https://paluekspres.fajar.co.id/38497/8-199-data-penerima-stimulan-hilang-di-bpbd-palu/.

[22] Saya sendiri mengalami hal ini. Dari hasil penilaian awal, sebagaimana yang kemudian dipublikasikan Bappeda Kota Palu, rumah saya dikategorikan rusak berat. Lama tidak terdengar kabar, rumah pun sudah saya renovasi. Sampai kemudian, saya diminta datang ke kelurahan untuk menyerahkan berkas kelengkapan sebagai penerima dana stimulan. Di daftar nama yang ada di kelurahan, saya menemukan bahwa kerusakan rumah saya sudah berubah kategorinya menjadi rusak ringan. Ketika saya menanyakan soal perubahan itu, pihak kelurahan sama sekali tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Mereka hanya meminta saya untuk menyerahkan berkas sesuai dengan daftar yang tertera, dan saya diminta untuk menunggu karena akan ada tim yang memverifikasi ulang. Sampai saat ini, tidak pernah ada tim verifikasi yang datang. Orang yang datang kemudian adalah fasilitator TP4. Dia bukan untuk memverifikasi kategori rumah, namun hendak memverifikasi data saya karena saya sudah masuk sebagai penerima dana stimulan untuk kategori rumah rusak ringan. Setelah diperiksa, di berkas yang dia bawa, nomor KK dan KTP saya salah! Fasilitator itu menjelaskan, karena masih ada kesalahan, berkas menjadi tidak bisa diproses. Kalau saya mau komplain, saya dipersilahkan datang ke BPBD Kota Palu. Hal yang membuat saya heran, bagaimana mereka memperlakukan kelengkapan data yang sudah saya serahkan ke kelurahan yang berisi sertifikat hak milik, fotocopy KTP dan KK, serta surat pernyataan yang saya tandatangani di atas materai pula? Berkas masih juga salah input dan, pastinya dengan begitu, tidak ada prosedur untuk cek dan recek. Dari perspektif subjektif, saya bisa menilai, ada yang keliru dalam metode dan mekanisme kerja pendataannya; atau, jangan-jangan, masalahnya ada di ranah kinerja: tidak cakap! Oleh karena, sependek pemahaman saya, salah satu tugas fasilitator adalah untuk menjembatani informasi antara warga dengan pemerintah, saya meminta fasilitator itu untuk mencatat dan melaporkan keluhan saya, untuk kemudian menginformasikannya lagi kepada saya bagaimana progresnya. Fasilitator TP4 itu menyanggupi; meski sampai saat ini, saya tidak pernah mendengar kabar beritanya lagi. Saya pun masih belum lagi tahu, apakah saya masih tercatat sebagai penerima dana stimulan itu atau tidak: tidak ada kejelasan.

[23] PUPR lewat NSUP-CERC, yang kini mengerjakan huntap Tahap I, memiliki mekanisme Pengelolaan Informasi dan Masalah (PIM). Namun, tidak terlalu jelas juga bagaimana mekanisme PIM ini diterapkan untuk permasalahan yang terkait dengan penyediaan dan pembangunan huntap. Sampai sejauh ini, hanya ada satu berkas laporan PIM yang berhasil kami dapatkan, yaitu laporan untuk periode September s.d. November 2019.

[24] Untuk Kota Palu, di periode penilaian awal ketika data terkumpul di Bappeda, sudah ada upaya untuk membuka data warga penerima bantuan itu secara daring. Ketika semua data warga penerima bantuan sudah disatupintukan di BPBD, entah mengapa upaya ini tidak lagi dilanjutkan. Padahal, adanya data yang bisa diakses secara daring itu sangat mempermudah dan membantu warga yang ingin mengetahui informasi terkait status bantuan mereka.

[25] Dari beberapa kelurahan yang kami pantau di Kota Palu, Kelurahan Balaroa adalah salah satu kelurahan yang memiliki data yang relatif cukup lengkap terkait dengan warganya yang telah mendaftarkan diri sebagai penerima huntap. Menurut petugas kelurahan, itu pun mereka lakukan atas inisiatif sendiri, hanya merekap dari formulir pendaftaran huntap warga yang diserahkan ke kelurahan. Untuk proses dan mekanisme selanjutnya, kelurahan sendiri tidak mengetahui karena yang akan menentukan adalah BPBD Kota Palu.

[26] Alih-alih memberikan informasi yang lebih jelas dan memadai, Walikota Palu justru mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 360/0720/DPKP/2020 bertanggal 2 April 2020, yang meminta kepada camat dan lurah se-Kota Palu untuk mengumumkan kepada warga agar mereka segera menentukan sikap dalam kesempatan terakhir untuk memilih lokasi huntap yang telah disediakan. Waktu yang diberikan kepada warga untuk menentukan sikap sampai 20 April 2020. Sebagian warga Petobo, dikabarkan menolak surat edaran itu.

[27] Sebagai konsekuensi menggunakan dana pinjaman dari Bank Dunia, PUPR harus mematuhi sejumlah aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Dunia. Terkait dengan PUPR dan aturan Bank Dunia, bisa dibaca di tulisan kami, Hunian Tetap, PUPR, dan Aturan Bank Dunia.

[28] Jika merujuk pada panduan yang diberikan oleh Bank Dunia, di tahap awal PUPR harus terlebih dulu melakukan penilaian lingkungan dan sosial. Apabila hasil dari penilaian lingkungan dan sosial tersebut mengidentifikasi adanya warga atau kelompok tertentu yang kurang beruntung atau rentan, PUPR harus mengusulkan dan melaksanakan langkah-langkah yang berbeda agar dampak negatif dan ketidakadilan tidak menimpa mereka; begitupun langkah yang sama harus dilakukan jika dinilai ada warga yang berpotensi akan dirugikan dan berpeluang untuk tidak bisa menikmati manfaat dari proyek yang akan dikerjakan.

[29] Dokumennya bisa dibaca dan diunduh di tautan berikut: https://monitoring.skp-ham.org/wp-content/uploads/ 2020/03/CSRRP-P169403-SEP-ID-draft-1.0.pdf.

[30] Jika membaca aturan dan panduan yang diberikan Bank Dunia, pendekatan yang hanya berdasar “relasi kuasa” pemerintah bukanlah pendekatan yang disarankan. Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial (ESF) dengan Standar Lingkungan dan Sosial (ESS) yang mesti dipatuhi salah satu tujuannya justru untuk memitigasi, menghindari, atau setidaknya meminimalisir risiko dan dampak negatif yang mungkin terjadi dalam suatu proyek, termasuk risiko dan dampak yang berpotensi akan menimpa warga yang terdampak oleh proyek. Proyek harus “bersih” dari berbagai potensi persoalan yang akan bisa muncul di masa depan.

————————————————-